近日,南京图书馆推出首期“沿着运河读水浒”活动,读者在江苏第二师范学院文学院赵敬鹏教授的带领下,一起探索《水浒传》与大运河之间不得不说的联系。在过去的10年中,赵教授对《水浒传》进行细致的文本调查,发现了《水浒传》暗藏的千年运河密码:《水浒传》故事原型发端于北宋,文本定型于元末明初,小说频繁出现的运河场景与宋、元、明三代的运河体系隔空呼应。

朱昱霏/视频

梁山泊至东京间有条“广济河”

《水浒传》前七十回的主线是“上梁山”,故事发生的核心地理位置是梁山泊,作者以百川归海之势把一百零八将汇拢于此。

一个是北宋时期国家首都东京,一个是“山东宋江”聚义的梁山泊,赵敬鹏在检视谭其骧先生主编的北宋时期《中国历史地图集》时,发现两者之间的直线距离不到两百公里,中间还通连着一条广济河,“这说明梁山泊就在宋徽宗的眼皮子底下,可谓国家的掣肘之患。”赵敬鹏说。

北宋大运河是连接南北的经济命脉,承担漕粮、盐铁、丝绸等物资运输,全国的水路系统围绕首都东京打造,汴河,蔡河和广济河等水上交通路线令东京成了一个运河重镇,而在广济河的这条水运线路上,梁山泊扮演着调节水量的“水柜”角色。赵敬鹏以京杭大运河的开凿历史为线索,讲述梁山泊在古代运河体系中的作用:“从北宋作为广济河之间的自然‘水柜’,到黄河改道逐渐湮没成为滩涂,再到元代通过南旺湖调节水量,在整个过程中,身处京杭大运河山东段的梁山泊,一直都扮演着重要的角色。”

《水浒传》塑造了大量被朝廷视为“盗贼”的草莽英雄形象,而在他们“成贼”的背后,既有社会矛盾、时代悲剧,也有水灾导致的民不聊生。

赵敬鹏说,晚唐五代以来,每次黄河肆虐的受害者都是梁山泊,宋徽宗政和年间,梁山泊所在区域百姓,只好“赖其蒲鱼之利”。全本《水浒传》的第十三回,郓城县新任知县时文彬就意识到了当地“素多盗”的社会问题,阮小二、阮小五、阮小七三兄弟,原本是梁山泊附近的石碣村渔民,靠打鱼为生,最终走上劫取不义之财“生辰纲”、落草为寇的道路。他们的经历,正是北宋末年,底层百姓在天灾、官祸、豪强压迫下被迫“为盗”的典型缩影。

其实,早在《史记•彭越列传》中,司马迁也有关于梁山泊的“群盗”相关记载。也许这些历史因素,启发了作者将宋江聚义这一庙堂失序的结果安排在梁山泊。

会通河的开凿使东平成为“戏曲重镇”

东平府(今山东省东平县及周边地区)是《水浒传》中梁山泊所在的真实地理区域,也是北宋时期山东地区的重要州府。

《元史》中关于“东平”的文献近四百条,尤其是在元曲、礼乐等文化艺术领域有突出地位,严实统治东平期间,大量收容金朝文人士子,“四方之士闻风而至”,一座普通的山东城市竟然能够让天下有文化之士“闻风而至”,东平这座运河城市的文化地位之高与号召力之大令人难以想象。

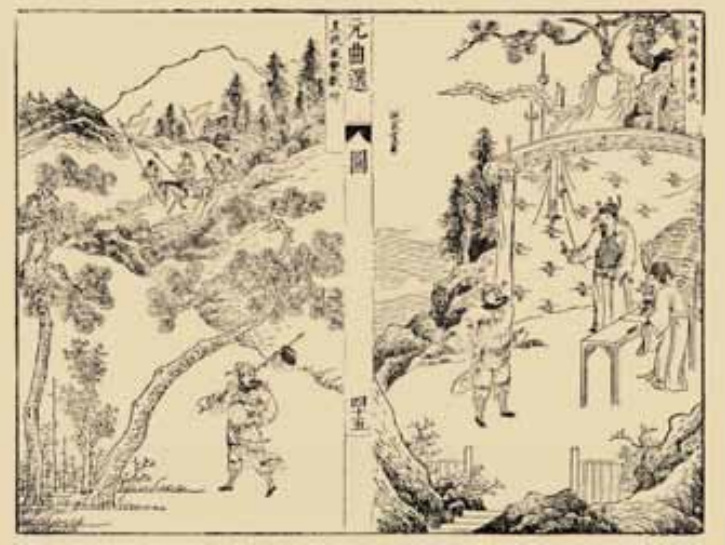

赵敬鹏认为,东平之所以成为元代戏曲重镇,在很大程度上与会通河的开凿、京杭大运河的全线畅通有关。1289年,元朝开凿会通河(东平—临清段),使东平成为令马可·波罗发出“雄伟壮丽”赞叹的城市,运河催生商业市镇,吸引各地艺人聚集,将宋江三十六人传说与东平本地元素结合,形成早期“水浒戏”,比如《黑旋风双献功杂剧》《梁山泊黑旋风负荆杂剧》《大妇小妻还牢末杂剧》等。

元代“水浒戏”最有名的是讲述“黑旋风”李逵的桥段,小说《水浒传》深受影响,不仅出现了很多李逵的戏份,还沿用了李逵“容貌丑陋、性格粗鲁、喜欢打抱不平”的形象,平添了很多喜剧色彩。尤其是“李逵负荆请罪”等精彩桥段,更是元代“水浒戏”给小说留下的宝贵遗产。

在赵敬鹏看来,这些元代“水浒戏”大多围绕梁山泊、东平府来设计人物与情节,而且将宋江等英雄好汉的故事地点固定在梁山泊,这为后来小说《水浒传》的地理形势描写奠定了基本雏形。如元杂剧《李逵负荆》中常用“八百里梁山泊”强调梁山泊其广阔险要,在《水浒传》第十一回“朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山”中,作者通过林冲的视角首次全面展现了梁山泊的地理环境,小说通过朱贵之口描述梁山泊“方圆八百余里”,外围是“山排巨浪,水接遥天”的浩渺水域,形成天然屏障,表现梁山泊之“险要”,通过需乘船穿过“芦苇丛中”的隐蔽水道才能上山,官兵难以正面进攻,暗示其防御体系强。这些描写不仅为后续梁山好汉的活动奠定了空间基础,也暗含了梁山作为“法外之地”的象征意义。

北征辽、南征方腊均与大运河有关

在赵敬鹏看来,运河以其流经轨迹表现出“讲故事”的动作,堪称理解《水浒传》的“阿里阿德涅之线”。

在宏观层面,运河的流动轨迹形成了首尾呼应的叙事结构。“征辽”作为招安后“征四寇”的第一个环节,这场抵御外敌的保家卫国战争中,提及的“潞水”是京杭大运河的“北运河”段。

小说所描述的梁山泊英雄好汉“南征方腊”,更是围绕运河的争夺拉锯战。赵敬鹏解释说,宋江率兵沿着京杭大运河一路南下:从淮安到扬州,从扬州过江到镇江,又从镇江沿着常州、无锡、苏州、吴江、嘉兴抵达杭州。历史上的方腊确实攻占杭州,而《水浒传》这一军事作战轨迹与京杭大运河的轨迹(淮扬运河段、江南运河段)完全重合,可见历史与文学的密切关系。

从微观来看,《水浒传》中很多人物的经历都与运河相关,比如“青面兽”杨志。杨志在押送花石纲的过程中,于黄河里翻船,没能顺利完成任务,被“削去本身职役”,被迫外逃避难。

赵敬鹏说,《水浒传》中提及宋徽宗建造“万岁山”所需的花石纲,是通过北宋运河体系“漂”进东京的,“宋徽宗在苏州设置‘应奉局’,杨志押送花石纲以苏州为起点”,先进入江南运河,再过淮扬运河、淮河和汴河,最终抵达首都东京。但是,南宋建炎二年(1128),为阻止金兵进攻,杜充在今河南省卫辉市与滑县之间人为决口,黄河自此“夺泗入淮”,运河沿线水患加剧,北宋时期的汴河淤塞被迫改道。所以,杨志之所以能够在运送花石纲途中,“来到黄河里,遭风打翻了船”,应当是后人对北宋汴河改道、黄河南流的史实不熟悉所致。

除了押送人员不易,在运河的运输过程中,还体现出花石纲的劳民伤财。《水浒传》中,“玉幡竿”孟康因建造运输花石纲的大船,而被逼上梁山,这是因为奇石体积巨硕,需要“载以大舟,挽以干夫,凿河断桥,毁堰拆闸,数月乃至”,运输花石纲的船只需要特制,以适应巨型太湖石等货物的载运需求。孟康造大船运花石纲的情节,看似是个人遭遇,实则是北宋末年系统性腐败的缩影。

梳理整部《水浒传》,赵敬鹏还发现了一个有意思的细节:梁山好汉在攻城拔寨的过程中,非常善于运用漕运的“木马计”:巧设埋伏或者以输送粮米等物资的名义暗藏人员入城,从而起到出其不意、攻其不备的作用,比如,第七十回“没羽箭飞石打英雄 宋公明弃粮擒壮士”,梁山泊攻打东昌府时,彼时还是东昌府守将的张清“抢河中米船”,不料既打开了城门,还钻进了梁山英雄好汉们早已设好的伏击圈。宋江率兵“征辽”、攻打檀州城池过程中,安排水军伪装运粮船,并在船内暗藏军士。这些案例体现了梁山军队的谋略,也反映出《水浒传》作者对古代漕运基本功能的把握。

新华日报·交汇点记者 周娴

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版