非遗连接起一个民族的过去、现在和未来,承载着厚重的文化记忆,是文脉相传的重要载体。今天的《非遗传承 青春守护》通过两位青年匠心传承的故事,了解这份独属于中国人的浪漫如何在年轻一代的手上续写新篇。

陈诚:我是织造云霞的人

“五一”期间,在南京云锦研究所,一群年轻人正忙着复刻织造故宫博物院的清代宫廷服饰。云锦曾是宫廷皇家的御用品,因其色泽光丽灿烂,美如天上云霞而得名。传统云锦工艺独特,用提花木机织造,需要由拽花工和织造工两人配合完成,即便经验丰富的织造者,每天也只能织出5到6厘米,素有“寸锦寸金”之称。

南京云锦织造技艺市级非遗代表性传承人 陈诚:除了织造桑蚕丝以外,云锦会织造黄金线和孔雀羽毛线,这就是有别于其他织锦的最大的特点。它可以随着图案的变化,随机上颜色,这个技术目前机器还无法去实现。

今年是陈诚从事云锦织造工作的第16年。出生于云锦织造家庭的他,至今还清晰记得小时候见到父亲坐在一架由木头和丝线组成的神奇装置下来回推拉的场景。

陈诚:云锦用材也比较多,颜色绚丽,但这样的一个好的东西,它一直是在博物馆里面展出,在市面上也很少见得到,当时的感受,这是一个束之高阁的古董。

种种顾虑让陈诚在大学期间选择了与云锦织造毫无关系的理工类专业,直到2009年大学毕业,恰逢“南京云锦木机妆花手工织造技艺”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,这再次激发起陈诚对云锦的好奇和热情。在父亲引荐下,他进入南京云锦研究所拜师学艺。

陈诚的师父 杨建顺:我当时感觉这个小伙子还是挺有灵气的,他把大学期间学到的编程思维使用到我们织机的改造上。通过预设的程序,不但提高了织造效率,而且织出来的云锦更加柔和。

如何让这项历经1600多年传承的古老技艺,在当代迸发出新活力?作为云锦技艺非遗代表性传承人,陈诚多年来致力于云锦面料、织造技艺的创新发展,获得了十多项相关发明专利。云锦织造效率提升后,他带队制作了披肩、胸针等一系列符合年轻人审美的“云锦+”时尚用品,还带着跨界创新的云锦作品登上了世界舞台。

陈诚:我们用云锦的技法,织造了一个巨幅的《蒙娜丽莎》(作品),我们带到了米兰世博会,当时大家看了非常震惊,震惊中国的这种优秀的丝织技艺居然能表现那么精细的一幅油画。能让国外朋友领略到我们的中华的优秀的传统文化、传统技艺,这就是我们的一种文化自信。

如今,陈诚带的团队有10多人,成员大部分是90后和00后。正是在这些年轻人的匠心守护下,南京云锦这项非遗技艺持续创新,让传统文化不断融入现代生活。

陈诚:对于我和我的年轻团队来说,其实云锦不仅仅是一种传统技艺,更是一种历史精华,一种生活的姿态。我们很自信骄傲地说,我们就是织造云霞的人。

杨乐平:与龙泉青瓷的“千年之约”

传承指尖上的“千年之约”,除了织造云霞的手艺人,还有延续宋韵的制瓷人。

龙泉青瓷烧制技艺龙泉市级非遗代表性传承人 杨乐平:我是杨乐平,是一名“95后”,也是龙泉青瓷的手艺人,身后就是我的老家,今天带大家走过的这片土地,就是龙泉青瓷的发祥地之一大窑古村,现在我带大家遇见龙泉青瓷。

这些天,杨乐平烧制的300多件龙泉青瓷即将出炉,大部分已被“五一”游客预定购买。龙泉青瓷取材于当地得天独厚的矿石和高岭土,历经多道工序成型,出炉后的釉面呈现出柔和温润的青色。

杨乐平:我小时候,奶奶常说你走的这条路,可能路上有一些斑驳的碎瓷片,它很硌脚,但是却很暖人心,因为它承载了当时窑工的所想所思。

浙江省龙泉市大窑村古称“琉田”,从唐代开始烧制青瓷,在两宋达到鼎盛,是龙泉窑的中心产地,曾代表青瓷烧制技艺的高峰。听着瓷器故事长大的杨乐平,顺理成章成了新一代瓷器手艺人,但这条路走得并不轻松。

杨乐平:我们早期为了追求极致,雨过天青云破出的那种质感,我们把釉球磨到了非常细腻程度,导致釉挂不住坯,自己付出几个月的辛劳,到最后颗粒无收。

从做加法到做减法,杨乐平开始有针对性地烧制有独特文化属性的青瓷作品。以“宋韵”为主基调,以粉青为主色调,清新典雅的风格也成就了杨乐平的名声。

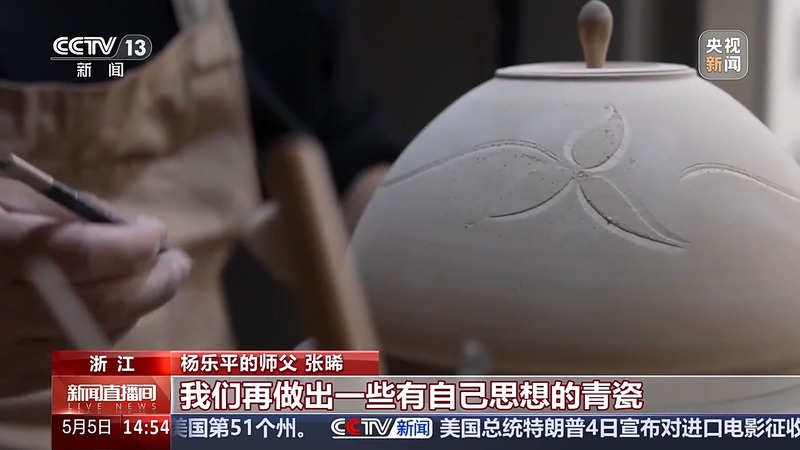

杨乐平的师父 张晞:首先要把老祖宗的这些传统的技艺学好,慢慢在这些基础上再做出有自己思想的青瓷,我觉得它更有生命力,可能就会水到渠成。

如今在龙泉,从事青瓷烧制工作的年轻人已经超过上万人。他们在传承创新的路上接力前行,守护这份青如玉、明如镜、声如磬的美丽。

杨乐平:有一次我的小侄女捡到了一块北宋时期的窑具残片,她很兴奋跑过来跟我说,姑父你快看上面有个指纹,是不是我的指纹跟古时候窑工指纹吻合了。当时我听到这句话的时候内心非常激动,希望悠久深厚的青瓷文化,还能继续传承弘扬下去。我希望能够遇见更好的龙泉青瓷,也希望在未来道路上遇见更好的自己。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版