一块看似普通的灰色水泥砖,却可以为手机充电——混凝土墙变为“充电宝”,这幕科幻般的场景,正在东南大学上演。

5月9日,东南大学缪昌文院士、周扬教授团队最新科研成果——全球首创的仿生自发电-储能混凝土正式亮相发布。这项颠覆性技术直击建筑行业高能耗痛点,以水泥为载体开辟全新能源路径,有望重塑未来建筑与能源格局。

“板砖”可发电可储能

在建筑能耗占全国总能耗45%、碳排放超50%的严峻背景下,传统光伏能源受天气制约、储能成本高昂的短板愈发凸显。东南大学团队依托重大基础设施工程材料全国重点实验室,在国家自然科学基金首批原创-探索项目的资助下,研发了仿生自发电-储能混凝土。该成果涵盖自发电水泥基超材料、自储电水泥基超级电容器两大技术模块,将水泥从“能源消耗者”变为“能源综合体”,实现自发电与自储能的双重突破。

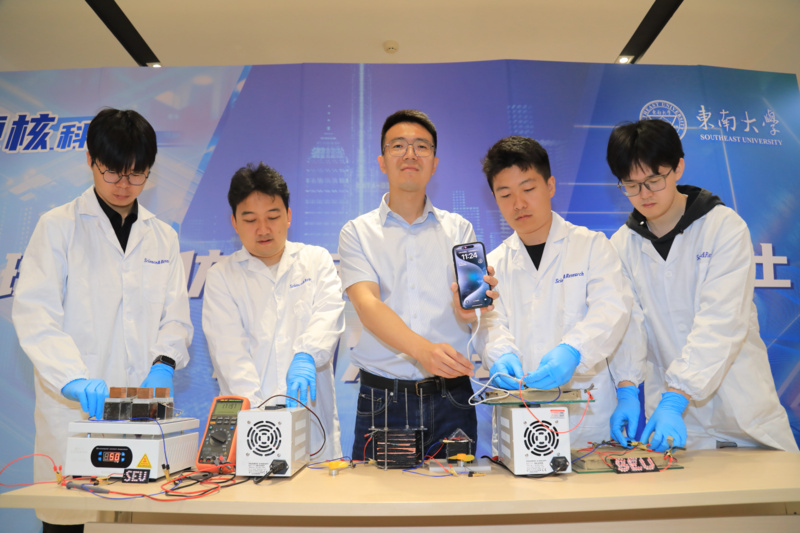

记者在现场看到,团队将4块不及魔方大小的自发电水泥块串联后,可以实现3.1伏的电压,进而轻松点亮LED灯泡。“自发电水泥基超材料只要存在温差就能持续发电,填补了清洁能源受天气制约的供应缺口,可以和光伏等技术配合使用。”周扬解释,“我们利用离子热电效应,当材料两侧有温差时,离子扩散速率差异会产生电压。”

根据这一原理,团队研发的N型热电水泥,上下表面温差1摄氏度就能产生约40.5毫伏电量,比传统水泥基热电材料最高值高出10倍;而另一款P型热电水泥热电效率高,其功率因子和热电优势分别达到传统材料最高值的50倍和40倍以上。

据悉,自发电水泥基超材料在力学性能上同样表现优异,相比普通水泥,抗压强度提升60%、韧性增强近10倍,破解了传统热电材料力学性能不足的难题。

自储电水泥基超级电容器同样令人惊叹。“它是三明治结构,两侧水泥电极存储活性物质和离子,中间水泥电解质实现快速离子传输,从而达成电量存储。”发布会现场,周扬指着一块边长为10厘米的正方体自储电水泥基超级电容器说,将这块“水泥”充满电后,其电量可以供一台便携手持小风扇转一天。

“水泥混凝土本身是不导电的,但通过在水泥混凝土内部构建离子传输‘高速公路’,我们在保持水泥高强度的同时,将离子导电率提升6个数量级,使之具有良好的电化学可逆性与快速的电荷转移能力。同时,这种新型混凝土的外壳仍然是不带电的,人碰到也不会触电。”周扬介绍,这款新型混凝土在20000次充放电循环后,仍然能保持其初始比电容的95%。这也意味着它能与建筑同寿命,耐久性远超现有电池材料。

在此基础上,团队进一步基于特种磷酸镁水泥研发储能材料,离子电导率高达101.1mS/cm,超越现有商用固态电池材料。经测算,如若将其制成储能墙板,可存储居民住宅约一天的用电量,与光伏配套使用,能提升光伏利用率30%以上,降低用电成本超过50%。

藏在植物根茎里的智慧

东大团队研发的仿生自发电-储能混凝土之所以能领跑全球,其背后独特的仿生机制功不可没。

“我们这两项创新成果的核心灵感源于对植物根茎的深度观察。” 周扬分享,在传统水泥混凝土施工中,往往是水泥加水直接进行搅拌,其内部结构无序,无法构建离子传输的“绿色通道”。而在自然界中,植物维管组织的层状木质结构不仅强韧,还能为离子传输提供“高速通道”,并通过界面选择性调控离子通过。

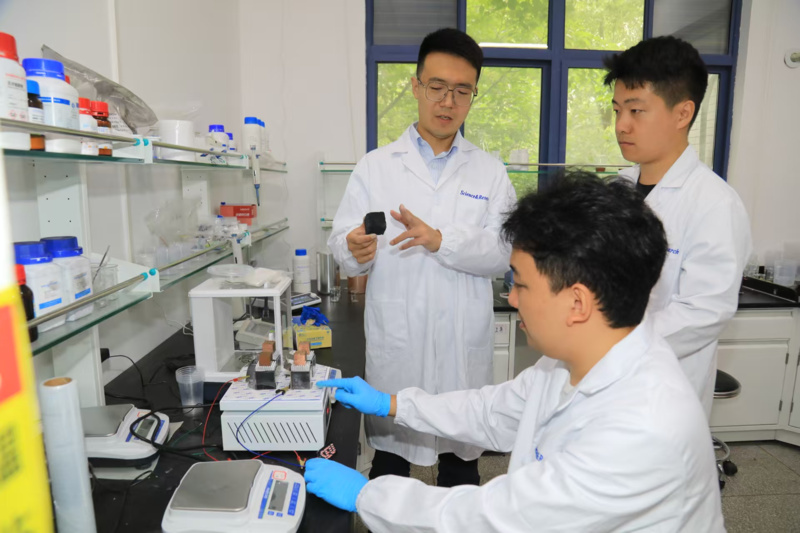

于是,团队创新开发双向冷冻冰模法,即在搅拌混凝土时施加两个垂直的冷源,让水实现层状结冰,为水泥水化产物提供生长模板,实现一层水泥一层冰的形态;随后,团队仿照植物的维管组织结构,在冰融化后向水泥层填充柔性材料。

“这种柔性材料本身导离子的能力很强,这样的结构最终可以实现水泥基材料高强度、高韧性、高离子电导率的统一。”周扬说。

可充电道面最快今年底“上线”

“节假日期间,很多新能源车主都会担心车辆充电问题,而如果使用我们研发的新型水泥材料建造可发电可储电的‘零碳’服务区,那么车停在道面上即可以充电,再也不用抢充电桩了。”周扬透露,目前团队已和浙江省交通集团技术研究总院达成合作,可充电道面将在今年年底或明年初与大家见面。

除此之外,仿生自发电-储能混凝土还具有广阔应用前景,有望重塑多个领域的能源格局。比如,在建筑领域,自发电、自储能水泥制成的墙板可使建筑大幅降低对外部电网的依赖,变身“绿色能量体”;在偏远地区,无人基站、环境监测传感器等设备,将依靠水泥的自发电特性稳定运行,有效解决传统电源供应难题;而在低空经济领域,自供电混凝土跑道既能为飞行器提供无障碍起降场地,又能在其停留时极速补充续航能量,推动城市空中交通安全高效发展。

“传统水泥混凝土是一个能量消耗比较大的工艺,而我们将‘环境负担’变成了生态伙伴,这是一项巨大变革。”缪昌文院士表示,在全球朝着碳达峰、碳中和目标迈进的当下,水泥混凝土材料正不断改写传统建材“结构承载-能源消耗”的单一属性,朝着绿色低碳、多功能、可持续的方向发展,构建“材料、能源、环境”协同发展的新范式。团队这项成果,不仅为“双碳”目标提供关键技术支撑,也为人类绿色智能生活开辟无限可能。

新华日报·交汇点记者 谢诗涵/文 刘莉/图

通讯员 吴涵玉

视频由学校提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版