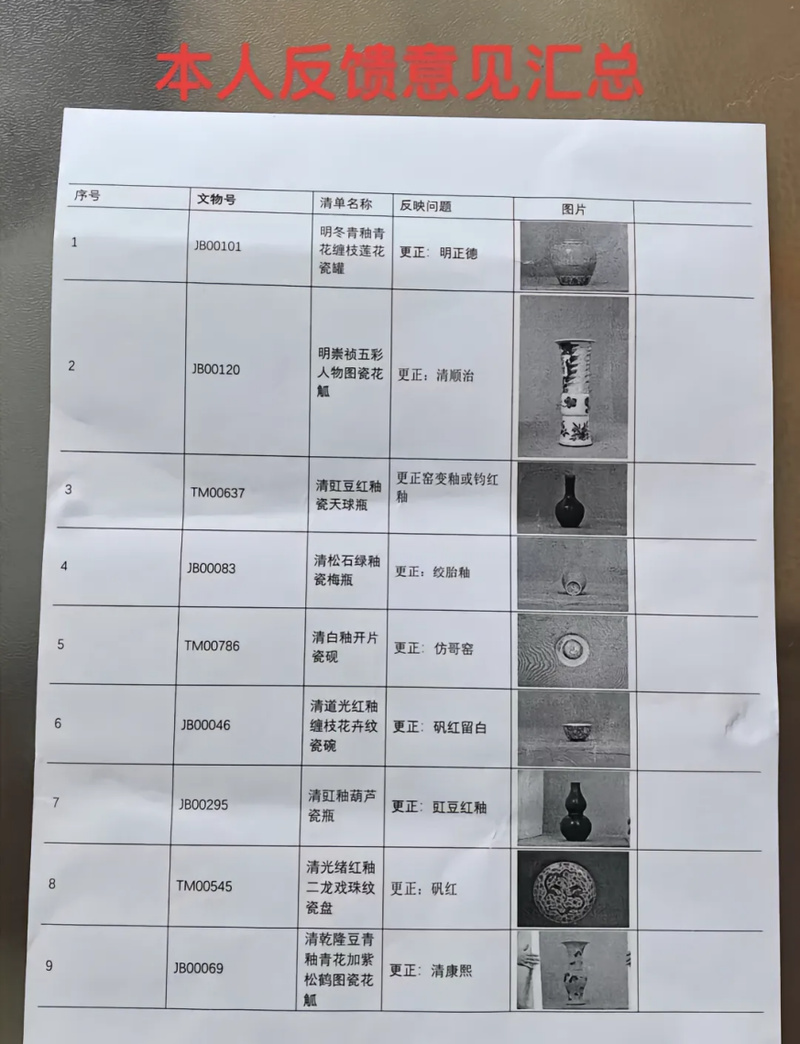

近日,太原一高中生张同学在太原博物馆参观时,发现9件文物标识出现错误或不当并进行“纠错”。馆方及时和他联系,邀请他与专家进行研讨。目前,他指出的问题已被馆方全部更改。这让网友们不由得慨叹:“近年来掀起了‘文博热’,观众越来越年轻化,越来越专业了。”

不得不为张同学的知识储备以及敢于质疑的精神称赞。要知道,这不仅需要好“眼力”,更需要大量专业知识作为基础。如今,很多孩子喜欢上研究古文玩,有的还为此读取文博相关专业。他们突破“看热闹”的视角,在文物展陈细节中“找茬”,倒逼博物馆提升专业度,为守护文化遗产注入新活力。此前,石家庄10岁男孩田佳沛游览西安碑林博物馆时发现碑文标注时间错误。内蒙古11岁女孩指出河北博物院《中山国主要战事》展板上关于“云中”和“九原”的注释有误。称赞的同时也要看到,“学生纠错”也给所有人上了一课。文化传承不只是专家学者的宏大叙事,也是每个普通人出于热爱、主动参与的精神活动。

值得肯定的是,博物馆能接受这样的“纠错”,积极认错、及时回应确实难能可贵。馆方邀请张同学与文物专家共同研究,这种开放的姿态,不仅修正了错漏,更开启了文化机构与受众对话的新模式,将纠错变成一次知识和意见的交流,一种学习和进步的机会。这是尊重求知欲、对知识不懈探索的体现。

但更为重要的是,类似事件时有发生,也在某种程度上暴露了部分博物馆存在文物研究和展示方面的不足。博物馆应看到学生纠错背后的公众期待——作为文物的守护者和文化的传播者,更要严格把好知识教育科普的内容关,以更高要求提升文博服务,跟得上公众的求知步伐。各类文化教育场馆也可以借鉴太原博物馆的做法,与公众形成良性互动。

我们乐见更多观众在博物馆里从文化接受者蜕变为文化维护者;馆方选择包容和开放心态,也更有利于推动文化传承公共空间的共建共享,推动文化传承从“庙堂之高”走向“江湖之远”。(芦艳)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版