1941年5月14日,美籍人士明妮·魏特琳在公寓厨房打开煤气开关,结束了55岁的生命。这位曾在侵华日军南京大屠杀期间,保护上万名中国妇孺的“活菩萨”,最终成为战争暴行的受害者。

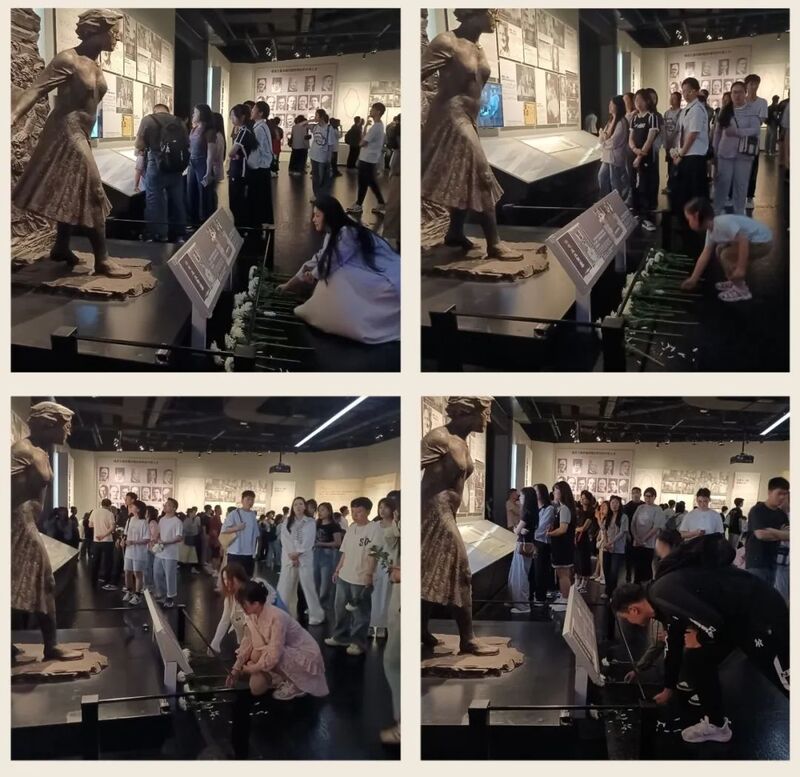

今天上午,在“南京大屠杀史实展”魏特琳雕像前,观众自发献上她生前最爱的菊花。

出生贫苦

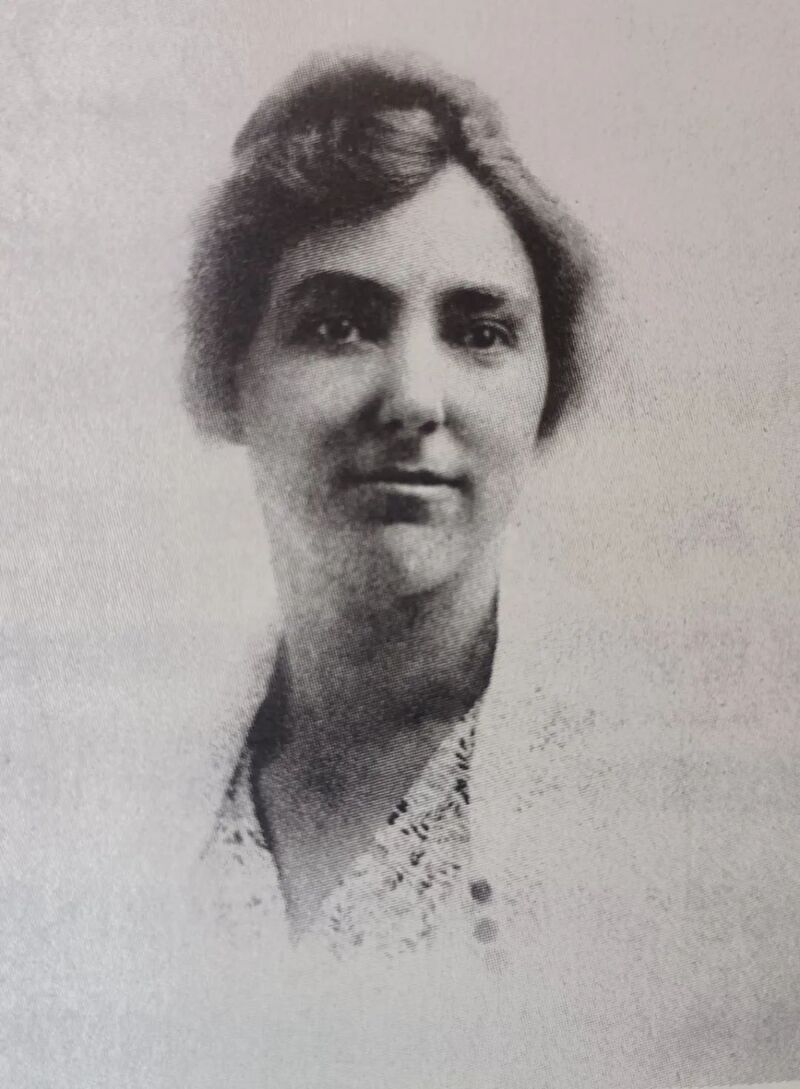

魏特琳1886年9月27日出生于美国伊利诺伊州。她的父亲开了一间铁匠铺。魏特琳6岁时,母亲因病离世。12岁那年,父亲再婚,她被送到邻居家生活。即使在数九寒天,她也必须去照看牲口。尽管这样,魏特琳还是通过半工半读,读完了中学。

1903年高中毕业,因敬重教师职业,魏特琳选择去伊利诺伊州立大学读师范。她有时不得不中途回到小镇教书,以凑足学费。1907年,魏特琳大学毕业,应聘到一所中学教书。她觉得所学知识远远不够,又辞职前往伊利诺伊大学攻读教育学。据校方保留的记录,在1912年全校500多名毕业生中,魏特琳的成绩排名第二。

此后,魏特琳选择来中国,出任合肥三育女中校长,在那里工作生活了6年。

危难时刻的坚守

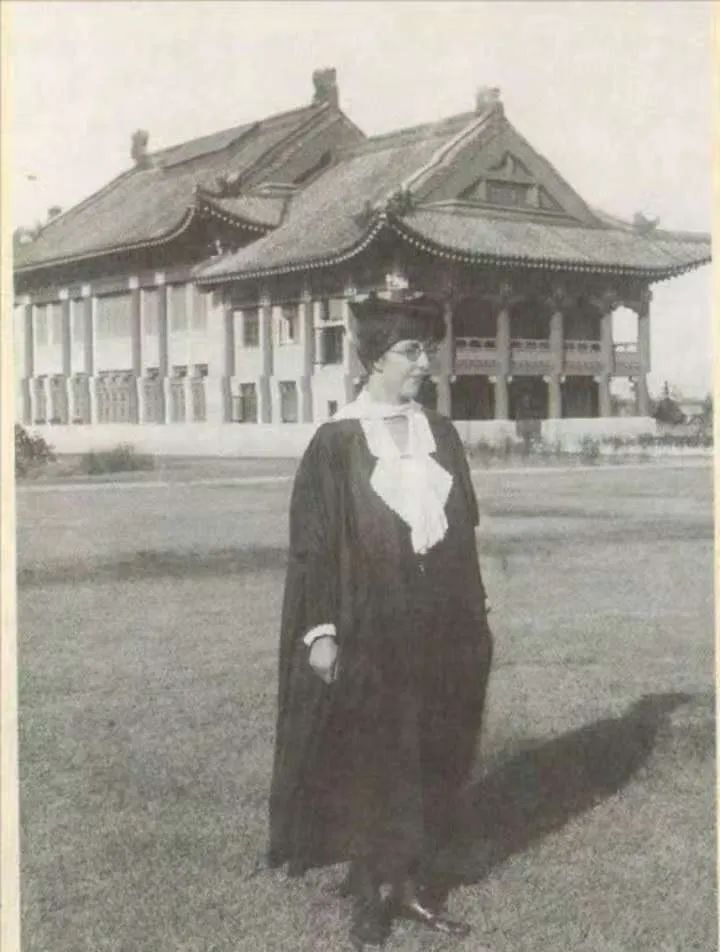

1918年秋,魏特琳获得回美休假机会。在探亲后,她立即前往哥伦比亚大学深造,并取得该校教育学硕士学位。就在她假期将满时,金陵女子大学(1930年改为金陵女子文理学院,今为南京师范大学随园校区)因校长德本康夫人即将回国休假,需一适当人选代掌校务。魏特琳因在合肥三育女中的瞩目成就,使其成为最合适人选。经多方努力,1919年10月,魏特琳来到南京,受聘金女大教务主任,并代理校长职务一年半。自此开始了她与南京长达20多年的情缘。

1937年8月15日,日机首次轰炸南京时,时任金陵女子文理学院教导主任的魏特琳立即组织师生躲入地下室。

8月22日晚,金陵大学美籍教师洛辛·巴克给魏特琳打来电话,告诉她美国大使馆希望所有美国妇女和没有特殊原因的男子做好撤离南京的准备。魏特琳坚持说自己身负重任,不能立即撤离。

8月27日晚,美国驻华大使馆给魏特琳送来一封措辞强硬的信,通知她,美国大使馆的妇女第二天将撤离南京。魏特琳坚定拒绝:

“就像在危险之中,男人们不应弃船而去,女人也不应丢弃她们的孩子一样。”

9月20日上午,美国驻华大使馆官员帕克斯顿来到金陵女子文理学院,告诉魏特琳日军将对南京进行轰炸的消息,并劝魏特琳暂时离开南京几天,以免发生意外。但魏特琳还是决定不离开。几个小时后,她给帕克斯顿写了一封信,明确表示自己不撤离南京的决心。她在信中写道:

“我认为,如果城里所有的使馆都降下国旗,并撤走人员,这将是一个悲剧,因为这意味着日本甚至在没有正式宣战的情况下,就可以对南京进行无情的、毫无顾忌的狂轰滥炸,我希望日本空军无法得到这种满足。“

魏特琳还表示,她是自愿冒险留下的,无论发生什么事情,都不希望使美国政府或者金陵女子文理学院为难,一切责任都由她自己承担。

11月12日,日军攻占上海,随后兵分数路向南京进犯。

推动成立“安全区”

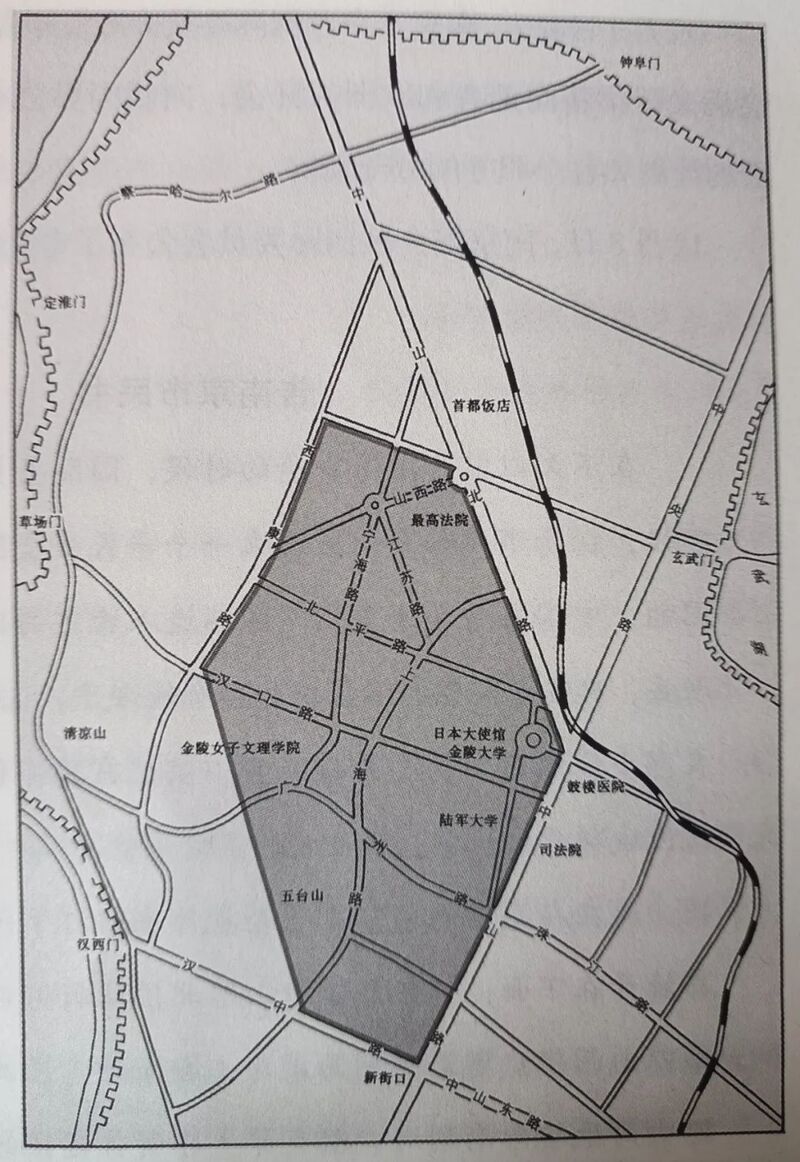

11月17日,魏特琳致信美国驻华大使馆官员佩克,建议在南京设立一个安全区域,以保护难民。信中可知,她是受上海南市难民区的启发。佩克收信后,立即将此事报告给了美国驻华大使约翰逊。约翰逊表示赞同,并代为向中日双方转达这一信息。

11月24日,令魏特琳高兴的是,安全区国际委员会已划定了安全区的范围,金陵女子文理学院在内。她和同事们着手腾出空间,准备接收难民。

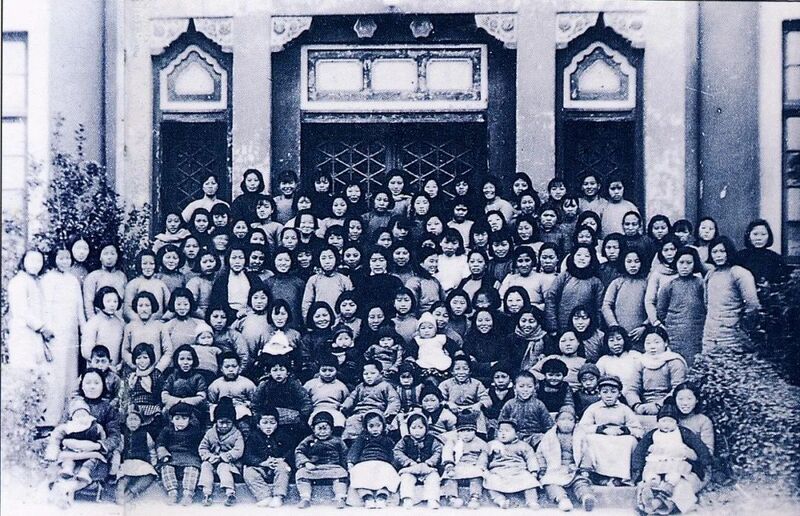

12月8日晚,金陵女子文理学院迎来了第一批女难民。由于过度劳累,魏特琳在日记中写道:“今晚,我看起来有60岁,感觉像是80岁。”

暴行中的守护者

1937年12月13日南京沦陷当天,三批日本兵闯入校园索要物资。从12月14日起,魏特琳几乎全天守卫在学校的大门口,阻止日本兵进入,同时维持校门口的秩序,让符合条件的人进入校园避难。但情况变得越来越糟。

魏特琳日记记载着12月19日的惊心动魄:

“在楼上的538房间里,我看见一个家伙站在门口,另一个正在强奸一名姑娘。我的出现和我手上那封日本大使馆的信,使他们慌忙逃走。”

助手程瑞芳在12月26日的日记中写道:

“华(魏特琳中文名华群)今日不大好,恐是太累……这些难民叫她观音菩萨,救苦救难。”

南京大屠杀期间,由于魏特琳的挺身保护,相比较而言,金陵女子文理学院难民所比其他难民所显得更为安全。

1938年2月4日,日军当局强制要求解散难民所。魏特琳不但没有关闭难民所,而且还冒着风险接收了许多从其他难民所和农村来的年轻妇女。甚至在5月官方解散难民所后,魏特琳仍以暑期办学名义收留800多人。

魏特琳的壮举得到了中国政府的高度评价。中国政府于1938年7月31日秘密给魏特琳颁发了一枚“襟绶采玉勋章”。

无法愈合的创伤

持续的暴行给魏特琳造成严重精神创伤。1940年春,她患上抑郁症,常为“没能救出的人”自责。她在日记中写道:

“在我的想象中,总是存在着受苦受难的士兵的影子……当他们在经受如此可怕的痛苦时,我们却在享受生活,这恐怕并不正当。”

1940年5月14日离华返美时,魏特琳已频繁出现自杀念头。在艾奥瓦州心理疗养院接受痉挛疗法后曾短暂好转,但最终在1941年5月14日——离开南京周年纪念日自杀。

在魏特琳生病期间,她还时刻不忘金陵女子文理学院,希望在病愈后再回中国。她在写给朋友的信中总是说:“多年来我深深爱着金女大,并且试着尽力帮助她。”她还经常对身边人说:“倘余有第二生命,仍愿为华人服务。”

“魏特琳也是战争牺牲者”

美国传教士公会在讣告中宣告说:“像在战场上倒下去的士兵一样,明妮·魏特琳也是在战争中牺牲的。”

魏特琳自杀主要是由于精神抑郁症引起,而造成精神抑郁的重要原因之一是受到日军在南京的暴行的刺激。日本学者笠原十九司指出:“造成明妮·魏特琳神经错乱而自杀的,正是日军对南京的攻击和占领……她也是日本侵华战争的牺牲者之一。”

5月18日,美国密歇根州雪柏得镇的城郊,传教士工会和金陵女子文理学院美国校董会为魏特琳联合举行了庄严肃穆的葬礼。在其长方形的墓碑正面,雕刻着金陵女子文理学院的剖面图,人字形屋顶内,用苍劲的隶书竖刻4个中国汉字:永生金陵。

当天下午,在中国,金陵女子文理学院师生同步举行悼念仪式。校长吴贻芳总结了魏特琳对金陵女子文理学院和中国人所作的贡献:“她是战争的牺牲者之一,她为了中国而献出了自己的一生。”

南京不会忘记

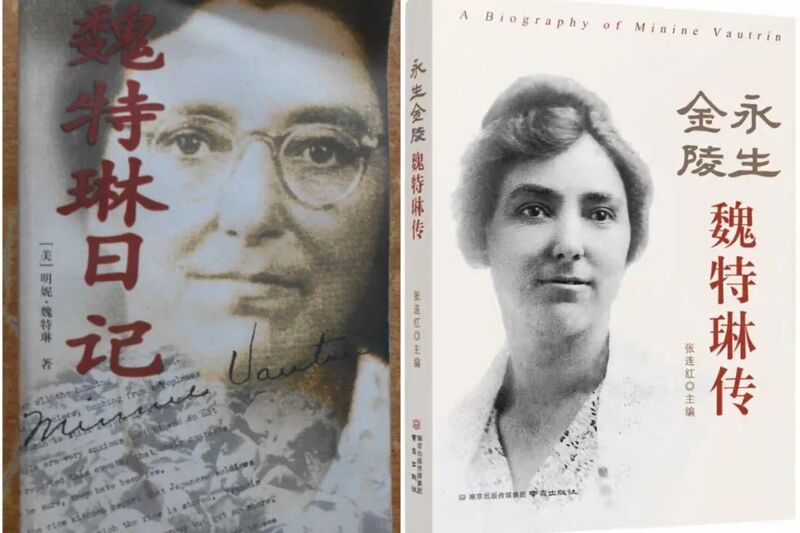

1998年,在魏特琳曾服务21年的校园内,成立南京大屠杀研究中心。学者们立即将魏特琳与金女大难民所作为重要研究课题。美国耶鲁大学神学院图书馆特藏室斯茉莉女士将《魏特琳日记》英文原稿复印件提供给研究中心。学者们分工翻译《魏特琳日记》,撰写《魏特琳传》,并于2000年先后出版。中央电视台、江苏电视台等相继拍摄多部魏特琳的电视纪录片。她在南京大屠杀期间拯救妇女难民的故事广为传播。

南师大南京大屠杀研究中心的研究从未间断。2024年12月13日,第十一个南京大屠杀死难者国家公祭日,《永生金陵:魏特琳传》正式出版。这本30余万字的书籍,引用大量史料,集成了南师大南京大屠杀研究中心和学术界20多年的研究成果。该书主编、南师大副校长、南师大南京大屠杀研究中心主任张连红介绍:“编委会通过大量医学理论数据,结合《魏特琳日记》、回美国以后的病情报告,来分析战争创伤对个体的影响。”他说:“魏特琳也是南京大屠杀的受害者。”

直至今天,在纪念馆“南京大屠杀史实展”魏特琳雕像前,人们自发为魏特琳献上她生前最爱的白菊,缅怀这位勇敢而伟大的女性。在南师大随园校区魏特琳铜像前,也常有人献花。

南京大屠杀中的英雄,魏特琳女士永生金陵!

·参考文献:张连红主编:《永生金陵:魏特琳传》, 南京出版社2024年11月版

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版