“没想到这么多人反馈被雕塑‘治愈’了。”南京艺术学院校园里,一对三米高正在“互相倾诉”的雨衣娃娃雕塑吸引了众多人排队打卡。雕塑的设计者、南艺毕业生徐可略带紧张地站在一旁,这个制作了8个月之久的作品,倾注了她即将走出校园、走向社会的情感:“即使未来有更多压力要面对,也希望大家能找到倾诉的出口。”

5月20日晚,一个“无界艺术公园”在南京开启——南京艺术学院第十届520毕业展演嘉年华开幕。在接下来的一个月里,近90项艺术展演活动将陆续在校园、南艺后街、城市中央艺术(古林)公园等多点绽放。“我爱宁”的深情告白在夜空中回响,市民沉浸式感受艺术魅力,生动诠释着“城校共生、文化共荣”的十年初心。一校展演,何以牵动一城之心?在520到来前夕,记者进行了探访。

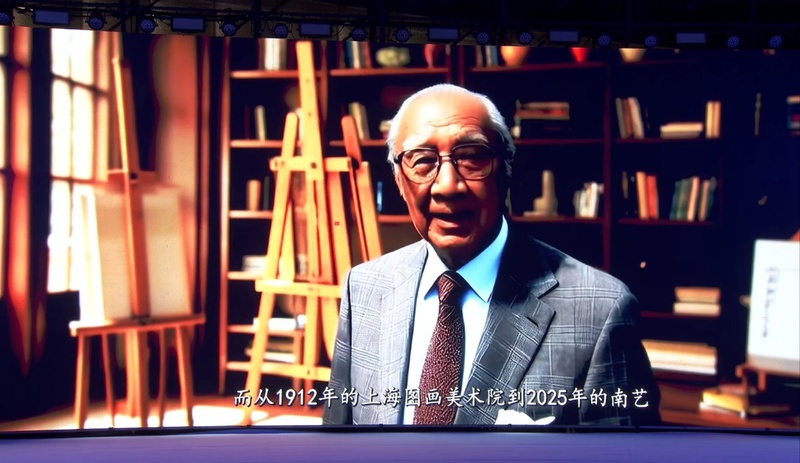

“蔡元培”“刘海粟”亮相,AI让历史先贤“开口说话”

当晚,在第十届520毕业展演嘉年华开幕式上,中国近代教育先驱蔡元培先生,与我国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人刘海粟先生,通过高精度数字人技术,“跨越时空”而来,向毕业生“亲口”传递哲思,成为毕业展上最动人的一幕。“美是一种理想境界,求学之人应永恒探索。”数字人蔡元培说。

“你不会觉得这是冰冷的AI,它仿佛带着人的温度。”望着两位教育先驱出现在面前,参与了数字人制作全过程的南艺传媒学院院长薛峰难掩激动之色。他告诉记者,“复活”蔡元培、刘海粟的关键素材,是人物的真实声音、图像资料。团队通过蔡元培先生一分钟左右的原声,和刘海粟先生仅仅10秒的珍贵音频片段,以及两位的影像资料,训练AI模型才得以逼真还原了两位先贤的声音与动态形象。

行走在各处展览现场,AI浓度高,是不少观众的共同感受。依托数字高程模型技术重构的上海美专校门,与戏剧、舞蹈等艺术形式完美结合;古典音乐在人工智能技术融合中奏响“数字之声”;古物遗珍在3D全息影像展呈中重焕生机……

展场内,一幅由数百名学生AI生成头像组成的“数字梅花”海报引发关注。这一灵感源自刘海粟的红梅画作,团队用AI将水墨梅花转化为动态生命——盛夏绽放的梅花,既是对校史的致敬,亦是对毕业生的精神寄语。“人工智能时代,我们能让梅花错季开放。年轻人更需如梅花般,在不确定中坚守成长逻辑。”薛峰解释。当前,AI正以“迅猛且颠覆”的方式改变艺术创作流程,但南艺的策略是将其融入现有教学体系,用AI补足能力长板,形成新创作生态,“艺术的本质是历险。AI时代不是危机,而是艺术人文的新高峰。”

“学生是学校最好的产品。”薛峰总结道,“当年轻人用AI对话历史、重构经典时,我们看到的不仅是技术的力量,更是艺术教育在时代裂变中的韧性。”

毕业展演现场高浓度的AI元素,离不开背后学科专业的布局优化。南京艺术学院教务处处长孙为告诉记者,南京艺术学院在专业设置上大力推进艺科融合。今年,南艺获批全国首个音乐科技本科专业,培育新型拔尖创新人才。此前,南艺已创立“现代音乐与科技学院”,探索音乐、舞蹈等表演艺术领域的科技应用,拓宽艺科融合的新边界。此外,信息化建设管理中心转型升级为“数字技术学院”和“算力中心”建设,为艺科融合提供强大的技术支持和算力保障。各学院结合专业特点推进内涵转型:传媒类、设计类专业全面融入人工智能技术;中国画、书法、雕塑等传统手工优势专业部分课程融入数字化与人工智能内容,在保持特色的同时实现创新发展。在校内开设的人工智能+艺术专业拓展课程中,已有30余门开课。

作品即简历,沉浸式招聘会吸引企业现场“抢人才”

嘉年华现场,每一份毕业作品,都是毕业生最闪亮的求职名片。“沉浸式”520专场招聘会现场,吸引了300余家企业现场“挖人”。

“作为一名播音学子,我一直在思考如何用专业讲述城市故事。”戏剧与影视学院毕业生黄玮化身“城市美学推荐官”,在舞台上大方展示自己。在他的讲述中,去年他参与了江苏省教育厅虚拟数字人主播“苏小育”形象和声音采集,用AI技术为千万家庭讲述教育故事、传播教育信息。一番精彩宣讲结束,就有几家企业人力上前与他沟通,抛出橄榄枝。

“艺术生的求职逻辑,应该从‘我能做什么’转变为‘我的作品能代言什么’。”南艺学工处处长仲社介绍,沉浸式招聘会打破传统模式,将学生作品展位与企业招聘台交织布置,企业代表穿梭于美术馆、市集与舞台剧现场,通过作品直观评估学生能力,甚至现场面试签约。

“沉浸式招聘会就像‘寻宝’。我们在市集收藏了许多学生作品,还相中了与企业岗位高度匹配的人才。”江苏目有彡文化传媒有限公司执行董事吴晓娴带了策展相关岗位前来引才,去美术馆、创意市集等地“挖人”。在现场,她沉浸式体验学生的作品,很快,她就看上一名壁画专业学生的作品,“这名学生的作品,艺术性很强,也有创意。学生的创意和真诚,是企业最看重的‘简历’。”

“学生作品的表现力超乎想象!”南京涂形互动软件科技有限公司人力总监王卉馨带着期待而来,满载惊喜而归。她所在的公司深度参与了《黑神话·悟空》制作,本次带来的其中一个岗位是数字雕刻设计师,预计招聘人数在20人左右。漫步在美术馆的展厅里,王卉馨不时驻足欣赏学生作品。她认为,通过这种沉浸式体验,企业能直观地看到学生的创作过程和成品效果,这是简历和作品集无法替代的。很快,她的目光锁定在了一组雕塑作品上,并很快与作品的设计者取得了联系,抛出了面试橄榄枝,“她的作品已经达到了行业水准,我们正在积极双向选择。”

作品的创意点是什么?能否延伸设计更多产品?在各类精美毕设作品前,不少企业负责人驻足仔细欣赏,现场提问。“以沉浸式招聘打破传统模式,这种‘作品即简历、展演即考场、校园即职场’的探索,不仅为艺术生铺就了更立体的就业通道,也为艺术教育与城市文化发展的深度融合提供了样本。”仲社说。

十年城校共生,艺术基因在城市间流动

“不知从何时起,每年来南艺看展成了一种习惯。”不知不觉,南艺520毕业展演嘉年华已走过10个年头。今年,南京市民姚杰又在开展第一天出现在了展览现场。在他眼里,无论是美术馆的各类作品,还是小剧场的表演、校园内的公共艺术装置,都让他流连忘返。

南京艺术学院校长张凌浩说,自2016年的初夏,南艺依托艺术学科的综合优势,首次以“520”为名发起“无界实验”,40余个专业在此跨界对话,上万件作品在此碰撞灵感。这场持续十年的探索,不仅重塑了学科融合的边界,更彰显了南艺人“破壁前行”的坚定信念。嘉年华的足迹见证了艺术从象牙塔走向大众的蜕变历程。这种蜕变,不仅是艺术服务城市的现实写照,更诠释了南艺“艺术为民”的使命担当。

5月20日晚,南艺后街鼓楼水岸艺术街区人山人海,这里不仅是今年嘉年华的主会场,鼓楼水岸·南艺“520广场”也正式启用。南京市鼓楼区副区长伏进进说,南艺后街鼓楼水岸艺术街区作为江苏省旅游休闲街区和省级夜间文化和旅游消费集聚区,业态多元,夜间文旅消费的供给丰富,每年接待游客量约300万人次。“未来,广场将以创新融合的文化业态,精彩纷呈的艺术展演,多元互动的消费场景,塑造文商旅深度融合新典范,为市民游客带来集艺术鉴赏、演出、观赏、消费体验于一体的欢乐盛宴。”

记者注意到,南艺520的辐射版图不断扩大。大报恩寺遗址公园、江苏园博园、城市中央艺术公园、上海市临港中心……一批批优秀展演打破传统毕业展边界,将毕业季的创作活力延伸至城市公共空间,激活城市艺术基因,让艺术从象牙塔流向市井烟火。今年展演期间,响堂计划——乡建项目联合展即将亮相浦口。在青山环抱、稻田绵延的乡村,展出的艺术作品化作连接城乡美学的文化纽带,让艺术之美触手可及。

南京艺术学院党委书记俞锋表示,从最初的师生联展,到全民共享的文化盛宴;从校园围墙内的“艺术独白”,到全城共振的“文化交响”,十年来,南艺以“一校展演,全城盛宴”的美好愿景,照进“一城一校、共生共荣”的生动现实,将艺术的基因植入城市肌理,打造出一张闪耀南京、辐射江苏的文化名片。

新华日报·交汇点记者 程晓琳/文 陈俨/图 王子杰/视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版