文 | 缪徐

母亲没读过书,除了自己的名字以外,所认识的汉字不会超过20个。然而,这并不影响母亲的口头表达,她的那些俗言俚语至今还存留在我的记忆中。

“穿不穷,吃不穷,算计不到一世穷”就是母亲常说的俚语之一。这里的“算计”不是盘算、损害别人让自己获益,而是对自家活法做出思考、决断。

我读小学的时候,家里还没有像样的床和桌椅,母亲决定改变落后面貌。在缺钱以及有钱也难以买到木材的情况下,母亲让父亲把家前屋后的一部分树砍伐下来浸沤、去皮、晾干,变成木料,然后请一位远房姨妈做木匠的女婿来家打床和桌椅。我不知道那个时候母亲是如何解决缺钱问题的,也不明白母亲是如何处理生产队出工和家里给木匠做饭两头忙的矛盾的,只记得打家具的那段时间,家里“乒乓”作响,锅里饭菜飘香。

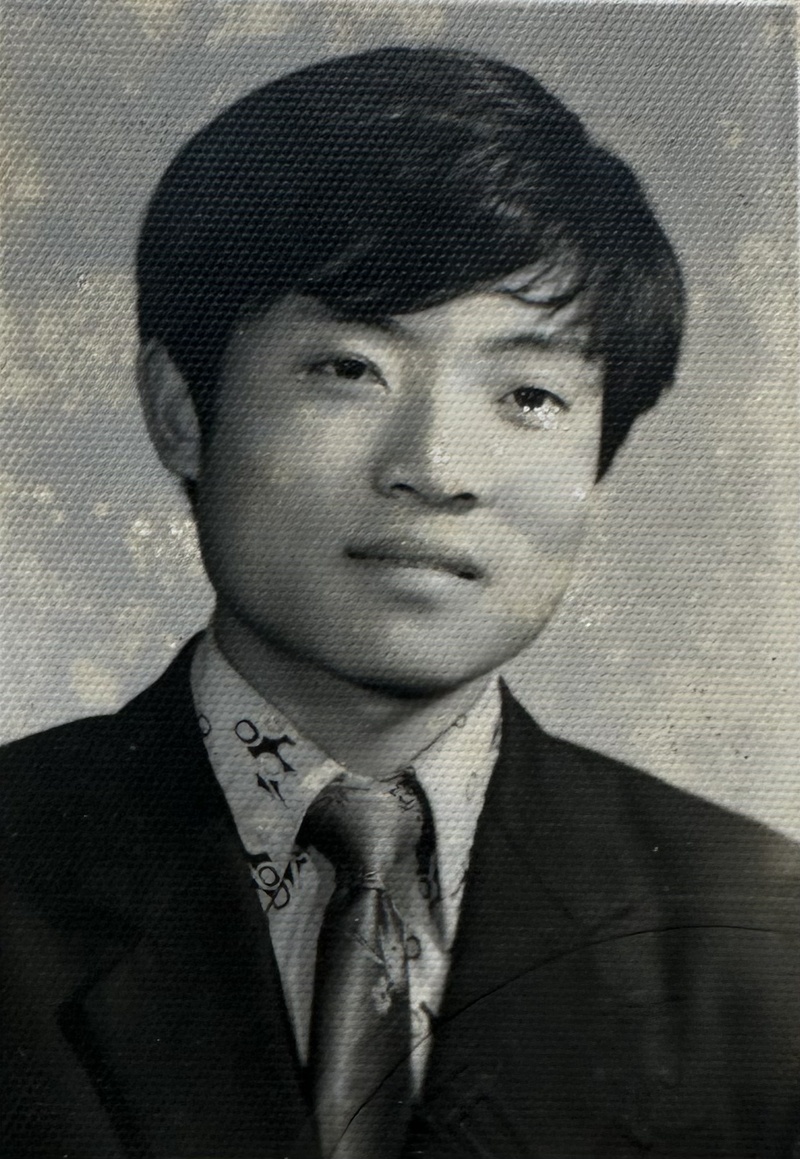

床和桌椅打好了,母亲又请来表哥做油漆。表哥读过两年师范学校,因三年困难时期师范学校停办,这才回乡做起了油漆工。1984年,我参加工作,表哥也在那年落实政策到县木材建材公司上班,为此,表哥还和我打过趣:“你比我小20多岁,竟然和我同年吃上了国家饭,这不公平啊!”

同样是做油漆工,有文化和没文化还真是两样。表哥油漆桌椅,和别人没有什么差别——将深红颜色的油漆在桌椅上刷实、刷匀。油漆床和板柜(板柜是祖传家具)时,表哥的表现就要高出别人一截了——他会用画笔在床的前挡板上画出各种风景画,有家乡垂柳,有西湖山水,也有苏州园林;他会用毛笔蘸着油漆在板柜的上沿和两侧写上行楷字:团结紧张,严肃活泼;听毛主席话,跟共产党走。原本平淡无奇的家具,经过表哥的“梳妆打扮”,瞬间变得鲜丽亮眼,家也因此焕然一新,母亲的脸上写满了喜悦。

几十年过去了,当年“容光焕发”的老家具难免老旧或毁坏。十年前,故园老宅翻新后,我把一部分蕴含着父母气息的老物件集中存放到了一间屋子里。

1981年的夏末秋初,一场台风刮掉了我家草屋的屋脊。也就在这个时候,生产队长找上门来谈老屋搬迁的事,因为队里要造一条大水渠,我家的老屋正好碍着了。

对于老屋搬迁,父母意见不一。父亲觉得,重建房子的材料一点都没准备,钱也紧巴,这八字还没一撇的事如何做得?母亲则以为,老屋不动迁也得修,修的价值不大,因为草房变瓦屋是大势所趋。眼下就动迁,生产队出人工帮我们,何不趁此机会提前建房?

见母亲“算计”得在理,父亲也就改变了自己的想法。后来的几个月里,母亲和父亲想方设法筹措到了建房的材料,真的把四间瓦房建起来了。那年,正好是我走过高考独木桥的年份,开学离家,别离的是屋脊倒塌、屋面破损的草房;寒假归来,迎接我的则是脊檐如燕、黛瓦栉比的新居。那晚,父亲和我抵足而眠,说到新房的建造,谈到母亲的“算计”,父亲也是心服口服。

母亲的“算计”不仅表现在家居条件的改善以及老屋搬迁的决断上,更表现在对我的教育上。

我读小学的时候,母亲常常采用一种独特的方式检查我的学习情况。每隔一段时间,她就会问我在学校学了哪些新歌,还要我唱给她听。28年前,我在《南通广播电视》报上发表的短文《母亲的歌》中,曾详细讲述过我给母亲唱《浏阳河》、母亲跟我学《浏阳河》的故事:母亲听我唱完《浏阳河》,立马说,好听,好听,你教我。我答应了母亲的要求,有板有眼地做起了母亲的声乐老师……煤油灯下,一个小男孩和他年过半百的母亲(母亲生我时已经41岁)一起唱歌,这画面,想想都温馨。

后来,我去镇上读中学,再到城里读师范,离母亲越来越远,母亲对我的关心也越来越深切。我就读的这些学校,母亲都去过。当今,一位母亲去孩子所在的学校看看不是难事;四十多年前,一位不识字的农村妇女要去几十里、几百里以外的陌生地看望孩子,那是何等的不易!

1981年的高考分预考和复考两个阶段,预考结束后,参加预考的考生都要回家休息一段时间等待复考通知,母亲并不知情。预考结束后,她看到我用自行车驮着行李回家的那一刻,精神几乎崩溃了。事后,母亲对我说:“你知道吗?看到你驮着东西回来,我以为你没考上,路白走了,苦白吃了,心里难过极了。”

到了晚年,母亲“算计”的重点放在了如何减轻子女的负担上。75岁的时候,她还不肯放弃两亩承包地的耕种;80岁的时候,她还和父亲借用拖车到亲戚家的田地里拉过麦草、稻草;离世前的两年(父母都是86岁离世的),为了获得微薄的收入,她还和父亲联手打过一段时间的草绳,有时忙得连喝水、吃饭都顾不上。面对母亲的这些“算计”和做法,我劝阻多次,但收效甚微,因为母亲的“算计”始终围绕着家和家里的其他人,唯独忘了她自己。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版