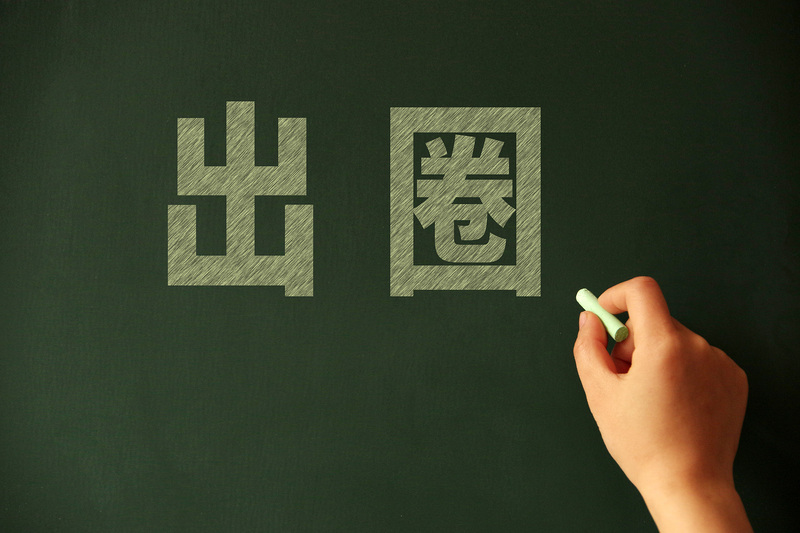

“出圈”这个词,越来越频繁出现。

不知从何时起,似乎各行各业都在追求“出圈”。从网络热梗到影视剧爆款,从冷门城市再到小众美食,甚至是新兴科技或是传统技艺,一切皆可“出圈”。一段时间以来,“出圈”似乎还和出彩、成功画上了等号。好像只要戴上这顶“帽子”,就可以加一波分。

“出圈”真的有这么大魅力?不妨看看近在眼前的案例。前不久,西南某个小城在全网爆火,“出圈”后首个“五一”假期,这座小城涌入了200万游客。而在这一波“流量”中唱“主角”的当地土特产卤鹅,假期销售量达到29万多只,同比增长752.53%。此外,该地整体消费市场也迎来历史性突破。再联想到近几年,拥有诸如此类“出圈”经历的还有淄博、天水等地。它们的走红或无意或有心,但无一例外,都因为流量的注入而被推向台前,从此在游客或者投资商心中有了更加清晰的形象。

不难看出,“出圈”之所以诱人,本质上是因为它代表着一种被看见的可能性。 而被看见,往往意味着资源倾斜、政策支持,甚至是生存机会。

但“出圈”就一定能带来这些吗?可能也并不尽然。

一位品尝到流量红利的创业达人在走红后坦言,流量来得快去得也快,曾经抢着在流量中分一杯羹的合作方转眼就变卦,最终他选择与当地厂家共同研发产品,扎扎实实地靠技术而非流量站稳了脚跟。由此可见,一时的流量与发展之间,并没有天然的等号。并且,驾驭不当的时候,流量就像一阵风,能把人吹上天,也能让人摔得猝不及防。譬如那些一夜走红的城市,或是跟风“触网”的基层干部们,有的因配套服务跟不上被吐槽,有的因低俗的“魔性尬舞”引起大众不适。

不少现实案例告诉我们,走捷径“出圈”不一定能达到理想的效果。相反,不执着于“出圈”,坚守于自己的“一亩三分地”,这份真诚可能更为“圈粉”。譬如,在今年的全国两会上,海尔总裁周云杰偶然上了热搜,一时间人气爆表。当大家以为这个老牌家电品牌一定会抓住难得的营销风口时,他们却让“聚光灯”对准真正的主角——海尔的产品。其中,品牌第一时间借助新媒体平台征集大众对品牌的建议,从对家电外观设计的审美偏好,到智能家电操作界面的便捷性,一一汇总反馈给企业内部的工程师团队,并且很快采纳网友建议,研发了新款洗衣机。这种“用流量撬动变革”的思路,或许恰恰证明了出圈与深耕应当共存。

又譬如,一些MCN公司试图批量生产“出圈”博主和产品,却因过度依赖流量“泡沫”而陷入困境。反观李子柒等以非遗技艺为核心的文化输出型博主,虽不追逐热点,却凭匠心成为跨文化传播的典范。可见,深耕垂直领域、专注内容质量的“不出圈”,反而能筑起难以替代的“护城河”。

当然,如果“出圈”方法有道,且能够与社会大众形成良性互动,肯定也值得点赞。譬如,刚刚过去的5月19日“中国旅游日”,不少地方创新开展了聘任城市推荐官的活动。以上海为例,首批受聘“推介官”来自导游、讲解员、外语专业高校学生、在沪外籍人才、跨界达人、文旅行业从业者等多个领域,这样有组织的“破圈”,就为城市旅游资源全方位的“出圈”提供了想象空间。再看最近,连云港尝试加强与明星、网红达人合作,借势热播影视剧与网络热点,推动城市文旅品牌“破圈”传播,也取得了不错的反响。

话又说回来,关于“出圈”,一百个人可能会有一百种看法和定义。而无论是对于地方、单位或者个人来说,或许更该静心思考和认真体悟的是,出圈不是目的而是手段,深耕不是保守而是蓄力。在这个充满不确定性的时代,可以确定的是,多元化地破圈和探索,可以被包容,但急于速成的“出圈”一定不是最佳方案。

新华日报·交汇点记者 林元沁

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版