文 | 孔祥东

我的父母已相继去世20多年、10多年,一直想写一篇文章,最少希望留下他们的姓名,以寄托自己对生命的感怀。

有人说,父母在,我们与死神之间隔着一堵墙;父母不在,即轮到我们直面死亡。这是每个人必须面对的自然法则。

2021年十一长假,我在故乡翻阅《杭集镇志》(稿),偶见父亲任职的片段名字在年表里,那是1963-1966年、1972-1975年,分别任田桥大队和双桥大队支书。一个从乡村走进都市、再回来建设乡村的热血男儿,那一代人曾经改天换地的雄心壮志和他们战天斗地的艰苦劳动,经过几代人的演变,如今已看不出多少痕迹。而我儿时的记忆,不时浮现出与父亲相关的历史片段,填补着“镇志”的空白。

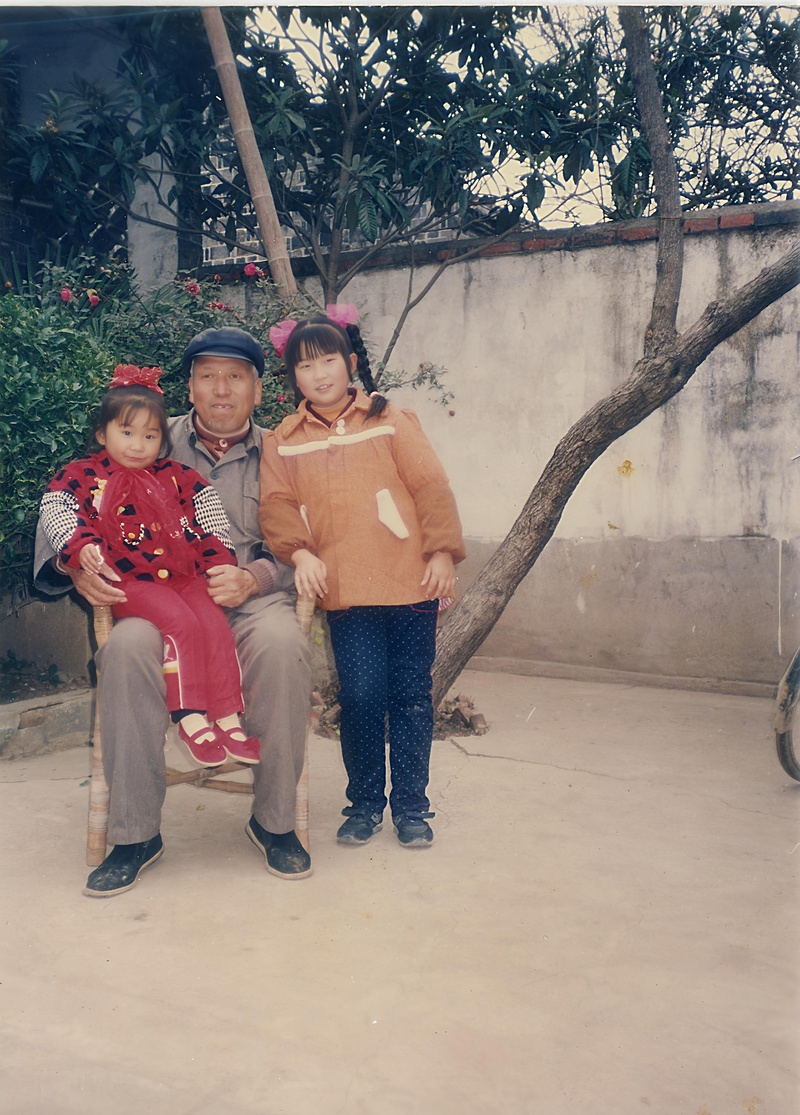

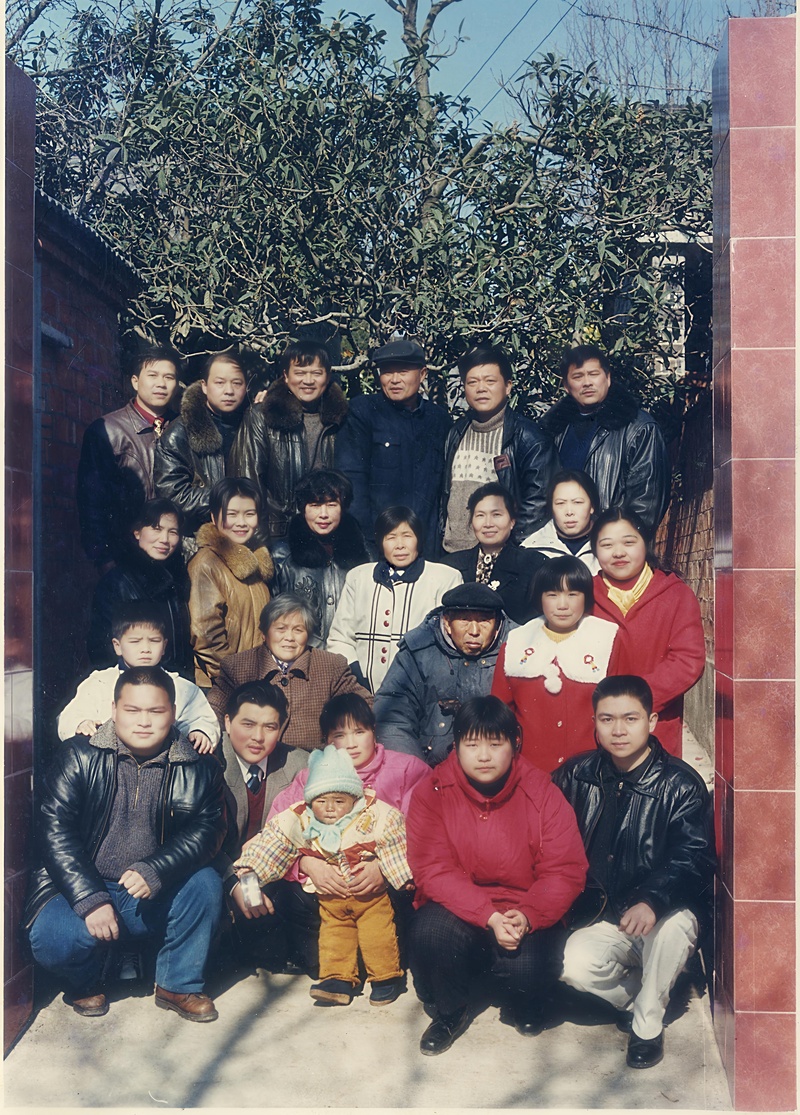

家父孔繁清,“镇志”作孔凡清,生于1927年5月25日,农历丁卯四月二十五。祖父孔庆富(1884-1960),祖母蒋龙英(1889-1969)。父亲之上有三个姐姐,大姐为压子(民间旧俗中通过抱养孩子以求亲生子),早逝,二姑母三姑母都与我们晚辈交往数十年。听母亲说,父亲是三代单传,祖父44岁得子,已满头白发,把父亲扛在肩头时常有人问是孙子啊。

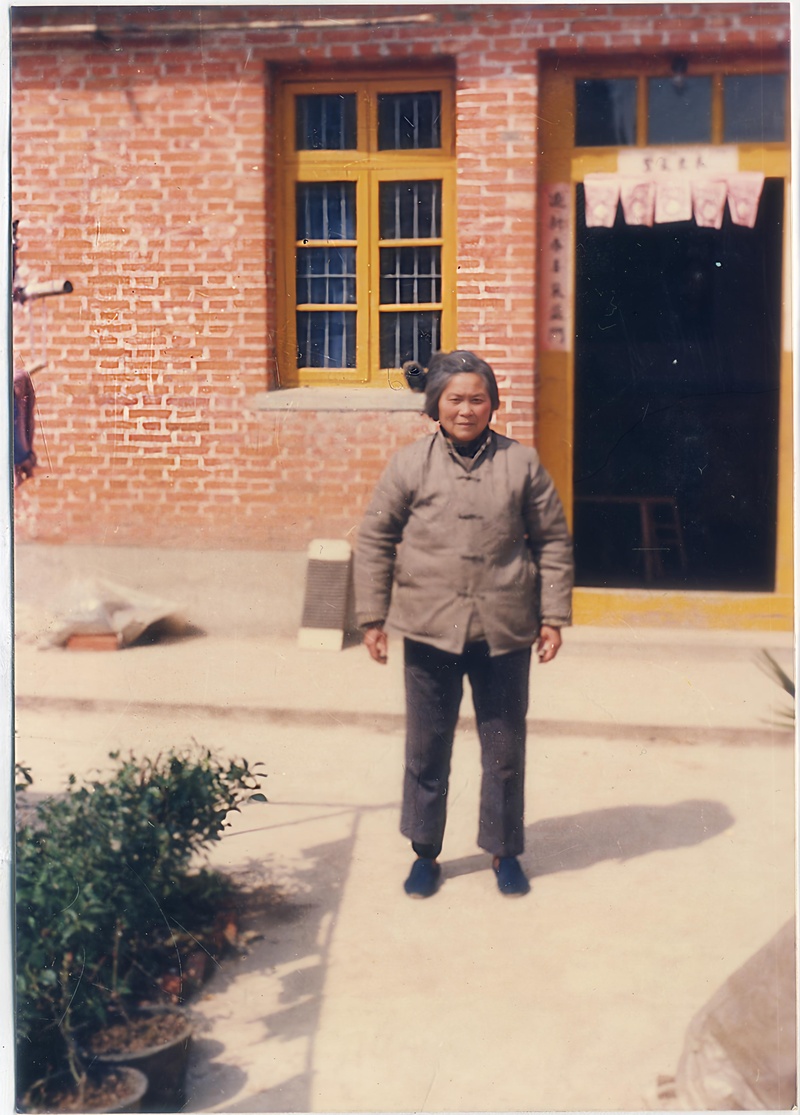

母亲李元珠,生于1926年11月25日,农历丙寅十月二十一子时,是邻村李家的长女。曾祖母兼做乡村接生婆,母亲出生时李家见是一个女孩很不高兴,叹气说是个丫头。曾祖母说这个丫头好,给我家做媳妇。此时距离父亲出生尚有五个月,完全是为了自家生孙子发个吉兆,果然孔家第三代单传又娶进了一位矮个子女强人。

“镇志”说,老家八圩村,民国年间还称为新洲,《江都县续志》载:光绪年间,尚为江滩,地方官府在此征“芦课”。我认为“芦课”只是征税或纳粮标准较低,不代表这里完全是一片芦柴滩。

听长辈说,我们孔家是乾隆末年从苏州阊门外一担挑迁徙过来的。我曾推算过家世,我家与村西头孔昭斌一脉血缘关系最近,而这一门宪字辈的二三两个儿子我都见过,至多生于1900年前后。按孔子从公元前551年至宋仁宗天圣(1023)年46代,约34年多衍生一代,宋以后孔氏再无遭受杀戮,至2009年繁衍33代,平均每代接近30年。我家曾祖父宪字辈,如果生于1854年,昭字辈高祖父生于1824年,与村西头孔昭斌一脉的亲兄弟关系,至少要推到更前一代广字辈1794年。何况村上还有远房的孔家,如果都属于一担挑始祖,乾隆末年则更加确信。

杭集镇以南的土地是明以后分梯次逐步围垦起来的,我家处于杭集半岛形地势南端的中间,小时候三面合围六圩、六圩桥两个生产队的东江岸、西江岸、南大岸形状还在。

家父15岁被送到南京学徒,老家人祖辈开始就有去长江沿岸城市闯荡的习俗。母亲说,当时没有人相信娇生惯养的父亲能够吃得下三年苦、满师回来完婚。过去学徒,首先要当老板家的伙计,烧茶做饭倒尿盆,伺候好了才能学到本领。我看过父亲的自述,说学徒时曾接受过共产党外围组织影响,参加过反战活动。晚年几次想到南京水西门看看学徒的地方,说是“翰久桐”(音)油漆店,早已不存在了。我和二哥都在南京,待到父亲去世才后悔没有满足他的心愿。

1954年长江流域洪灾,8月15-16日正逢农历十七、十八大潮汛,家乡西河、东河大堤相继决口,农田被淹,水深达4米以上,秋熟作物颗粒无收。家父响应政府号召回乡搞生产自救,与一同回乡的拜把兄弟养过鸭子,随后融入互助组、合作社、大跃进、人民公社等一系列集体化运动进程。

据母亲说,我幼时生病已奄奄一息,放在摇篮里等死,父亲在外地开会数日,回家见状,找来老军医李恒春,一剂药救回了我的命。李恒春的诊所就在我家西边新港大队公四圩的大户人家前一进西边房间里,我会走路时,母亲领着我去看过病。父亲到东边的田桥大队任支书,我又跟着去那里几乎一样情景的诊所看过病。我生于1959年1月,是家中的第五个孩子,在那时的医疗条件下,没有自生自灭,实在要感谢家乡的名医。

大饥荒中我还没有记忆,母亲说,人民公社大食堂,每家每户的锅碗瓢勺都收缴了,正是要生我的时候,她悄悄留下一口锅,没有粮食就到大队里去借。有人说,能留下锅借到粮食,还不是因为你爸爸在大队当干部嘛。那个时代,母亲竭尽所能,甚至用不正当手段养活了这么多子女,想起这些我的心里总不是滋味。

我们弟兄六个,人人到龄入学,只要能考上,没有一个中止学业,这都是母亲的功劳。父亲是那个时代公而忘私的人,他曾鼓励我们安心种田。何况种田能挣工分、挣口粮,减轻家庭负担,多数人家小孩到了能种田的年龄就不上学了。母亲没有文化,她却希望每个儿子读书有出息,直到1978年我离开家乡,我们家还欠着生产队的粮款。

1965年春夏之交,又是一个造成严重内涝的雨季,父亲在田桥大队支书任上参加抬重型柴油机,震裂气管,吐血不止。我记得那个风雨交加的晚上,父亲斜躺在小床上,地上的脸盆里满是鲜血。生产队里的四个壮汉分两组轮换,抬着睡在长竹匾里的父亲,连夜送到扬州城里的邗江县人民医院。

1966年春,父亲过40岁生日,是骑自行车从扬州城里回家的,那时他已在驻扬的凿井队上班,算是半工作半休养。

1967年春节父亲没有回家过年,随凿井队在大丰农场。那个春节最革命化,城乡都取消了放假,母亲在家没钱过年,挑一担柴火到镇上去卖,幸被公社书记撞见买了下来。

1975年父亲回到公社多种经营办公室,创办服务站,网罗拉板车的、剃头的、做缝纫机的、修鞋的…后来创建了有规模的制鞋厂,主要生产布鞋,村上的许多年轻人都进了这家工厂。

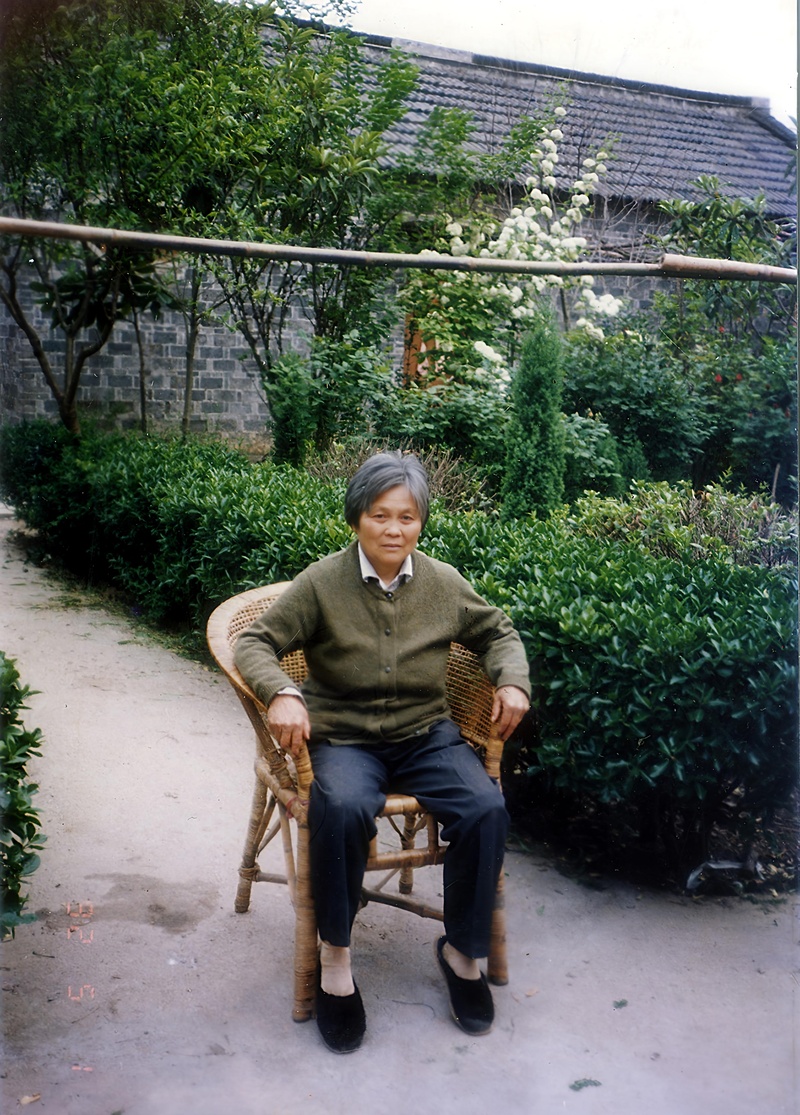

退休后,父亲喜欢捣鼓花木,我们家有高血压、糖尿病家族史,父亲不服老之将至,有病经常隐忍着,1992年巨幼红细胞贫血症差点不治,后来身体每况愈下。母亲习惯每年正月初五为全家人算命,1998年春节后,算命先生说父亲熬不过七月。人总是不相信父母会离去那么快,到了9月20日,四哥打电话说爸爸状况不好。我翻看日历,因为闰五月,这天仍然没有出农历七月,心里咯噔了一下。父亲终究还是活过了七月,于公历9月28日上午去世,咽气前听到他最喜欢的外甥女从上海回来,仍有反应。

父亲在家乡素有好名,遇事肯帮人,但缺官威,不管遇到多难的事总是说:问题不大,至今尚有人学着父亲的这句口头禅。我回到老家遇到不相识的人,仍然需要报上父亲的名讳为自己作注脚。

母亲辛劳一生,至1986年弟弟结婚以后,过了20多年好日子。农村里除了种田苦,就是愁吃、愁穿、愁钱办大事。子女长大后总归会回馈父母,这就应了多子多福。我担心母亲一个人生活不安全,2008年10月,说服四哥四嫂从扬州城里搬回老家去住,并给四嫂发一份护工工资。

2009年4月1日中午,四哥打电话给我,说妈呼吸不畅,行走中要停下来喘息。我让他赶紧送医院。这天恰巧我的车送去保养,要等明天才能回。下午,从杭集医院转扬州苏北医院,诊断为脑梗压迫呼吸神经。母亲不肯在苏北医院住下,要回到杭集医院吊水。晚饭后四哥打电话说,妈吊完水闹着要回家。

夜里10点,四哥又打电话,要我和二哥立刻回去,决定是否让妈离开医院回家。我们到达杭集医院已经12点半,是4月2日了。见母亲仍然要我送她回家。我抱着她,拍拍她后背说,在医院观察到天亮,有问题继续去扬州,没问题就回家。

她埋怨我从来就不听话。我这才严肃地与哥哥们商量,向医院借氧气瓶,尊重母亲的意愿立刻回家。回家把母亲安顿好,已经是凌晨两点半,二哥值班,其余人各自回房睡觉。

早晨6时,四嫂敲门:快起来,妈不行了。四哥接着喊,快点!我与母亲的房间紧挨着,其他弟兄陆续赶来,有人喊,都跪下,接着就说,走了。待遗体移到堂屋,始见母亲安详的面容,此时我才相信生命真的就这么快离去。村上的人说母亲,死也像活着做事一样急性子。四嫂说母亲,临去医院前还走到前排房子里看了一下重病卧床的大哥,这是她最放心不下的儿子。

母亲的丧礼竭尽哀荣,唱了三场戏,参加破孝、讨五谷仪式的亲属队伍延绵数里。四哥说,这么多花篮拉到火葬场,人家说这一定是个老干部。

有人说,父母不在便没有了家乡。母亲去世后,我非常珍惜最后一次待在家乡的机会,六七42天中偶尔回南京一下,即返回老家,那段时间最大的愿望是依古人例守孝3年。2013年我突发脑梗,抢救时用了一种昂贵的溶栓药,取得很好的效果。后来我时常后悔,母亲脑梗为什么就没用这种药呢?

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版