南征北战!“苏超”烽火即将在均手握不败战绩的徐州和南通之间展开。在江苏大地上,南通枕江海而兴,徐州扼南北咽喉。两座古城以山为骨、以水为血、以堤为脉、以楼为魂,在历史长河中书写独特文化篇章、尽展双城风流。

山川峥嵘:云龙放鹤狼山钟

中国人对山川有执念,因为它往往被凝练成一座城市的风骨。

徐州云龙山,“山有云气,蜿蜒如龙”。苏轼在徐州任太守期间,多次登临,在《放鹤亭记》中赞叹:“春夏之交,草木际天”。又在《访张山人得山中字》中赞叹:“万木锁云龙,天留与戴公”。历经千年,云龙山色山之间至今回荡着东坡先生隐逸超脱的千古遗韵。

南通狼山,雄峙长江北岸,极目远眺,大江浩荡尽收眼底。王安石任海门县令期间,在《狼山观海》中抒怀青年意气:“万里昆仑谁凿破,无边波浪拍天来。”文天祥舟过狼山,在《卖鱼湾》中吟唱:“狼山青几点,极目是天涯”。“江海第一山”,文人墨客留下了气势磅礴的诗篇。

水润沧桑:濠河清澜黄河宁

江苏人对水韵有寄托,因为它流淌于万千儿女的肌理中。

南通城内,濠河水面开阔,宽窄有序,古有“人身脉胳”、“翡翠项链”之称。近代著名实业家张謇曾以“濠流明净绝尘埃”盛赞其清波。清诗人汪山业《西园》一诗中称赞,“屋枕溪边三面月,人行树底一身花。门前垂柳笼堤岸,中住渔庄八九家。”一部濠河历史,就是南通城的建城史。特别在本世纪初,实业家张謇沿河建堤,植树营园,建有我国第一个博物馆——南通博物苑、通州师范、濠南行业等文化娱乐设施,它流淌的是打造“中国近代第一城”的清澈梦想。

徐州城中,千百年间故黄河裹挟着历史泥沙蜿蜒而过。唐代诗人韩愈在《汴泗交流赠张仆射》一诗中描绘:“汴泗交流郡城角,筑场千步平如削。”苏轼知徐州时,洪水围城,他“以身帅之,与城存亡”,终令狂澜俯首。这条河道沉淀出“回首彭城,清泗与淮通。欲寄相思千点泪,流不到,楚江东。”一首《江城子•别徐州》,抒发了先生依依不舍与无限思念。

双堤并峙:苏公肝胆荆公志

双城百姓口中,常提及守护安宁的堤坝,是人民与自然抗争留下的印记。双堤并峙,皆是先贤以智慧与担当刻在江苏大地上的不朽诗行。

徐州苏堤,是苏轼率领军民“筑堤防水,利在百世”的丰碑。洪水退去后,百姓含泪踏歌:“前年无使君,鱼鳖化儿童”,表达感激之情。长堤锁住滔滔黄水,更筑起民心长城。文天祥在《燕子楼》一诗中说:“自古皆有死,忠义长不没。”爱新觉罗•弘历专门写诗称赞《苏堤》:“涨波未到麦芒绿,绝胜西湖巷柳妍。”

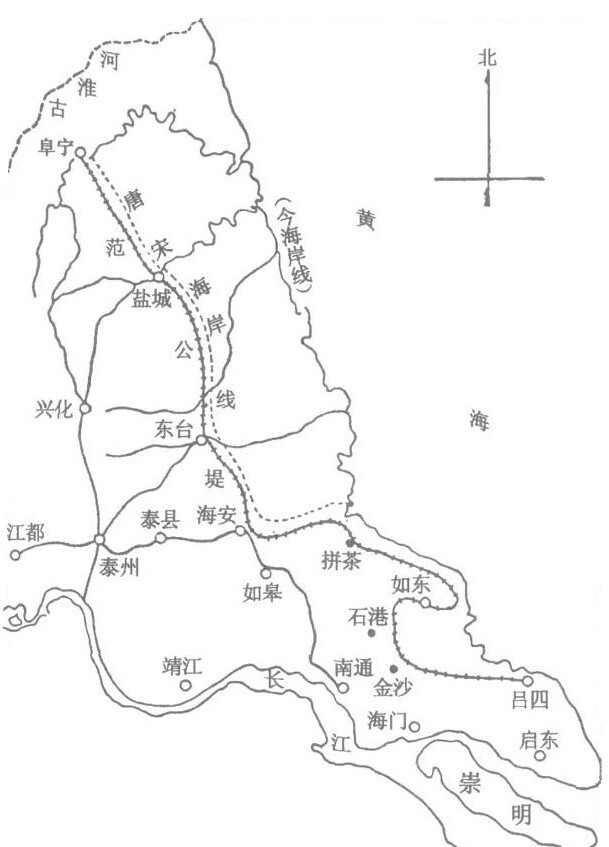

南通范公堤(王安石主持修筑部分),凝结着王安石“我凿清淮亦已劳”的坚韧。它的修筑不仅在当时产生了积极作用,而且开创了海门第一次沿海开发的历史。南宋诗人王应麟以“海波不扬庆安流”咏叹其功。张謇在《沈堤》一诗中透露:“沈公堤接范公堤,说范人人说沈迷。堤下潮痕堤上草,未妨早晚有高低。”后继之人学习王安石的榜样,继续修筑了沈公堤,最终让“捍海长城”护佑盐垦,使斥卤之地渐成膏腴之壤。

楼观今古:钟谯风雨黄楼月

虽历经风雨,百姓心中永远留有一座丰碑,凝聚成城市的灵魂。

1914年,张謇与其兄用南通潘氏捐给通崇海总商会的五千元钱在上海买来一座巨钟,为南通城修建一座西式建筑为主体的钟楼。并手书对联刻于木版悬楼前,“畴昔是州今是县,江淮之委海之端。”钟楼后是年份更为久远的谯楼,谯楼内设刻漏,并采用更鼓来报时。如今,西式钟楼与中式谯楼在南通城市中心交相辉映、完美融合,表现出南通人民敢为人先、交融汇通的格局,谯楼钟声里激荡着近代先驱的报国襟怀。

巍巍临河,徐州黄楼由苏轼建之以土克水,他在《太虚以黄楼赋见寄作诗为谢》一诗中描述:“黄楼高十丈,下建五丈旗。楚山以为城,泗水以为池。”如今登楼望河,犹可见当年太守筑堤御洪,带领百姓救城,洪水退后在河畔醉歌的慷慨身影。北宋著名文学家、彭城人陈师道在《黄楼》一诗中称赞:“更觉江山好,难忘父老思。只应千载后,览古胜当时。”

漫步南通,濠河烟柳拂过海堤巨石,钟谯楼檐角挑着江风;驻足徐州,故黄河水映照苏堤翠色,黄楼飞檐挽住云龙山的流云。双城风物各异,却同样在山水堤楼间深植着勇于担当的文化基因。苏轼与张謇,共同诠释着江海与山河赋予这片土地的雄浑气魄与清澈智慧——这是江苏大地上永不褪色的精神双璧。

我们坚信,两城诗魄,终在浩荡江河中认出同源血脉——所谓乡土之胜,不过是先贤肝胆、黎民百姓,在时光长流中淬炼成的句句史诗,巍巍乎如山,汤汤乎若水,非为争锋,只为证明生死与共的深情。

新华日报·交汇点记者 李刚 张周楠

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版