“南哥”再会“苏哥”!今天19:35,南京奥体中心将点燃“苏超”开赛以来最高热度。千年文脉交织,南京和苏州这对“欢喜冤家”,从斗诗品馔到竞逐发展,较量从未停息。今晚,预计逾6万球迷将涌入球场,有望刷新“苏超”上座纪录。这场比赛不仅是积分之战,更是城市荣誉的较量,将为贯穿古今的“苏”“宁”双城记,再添一笔竞技场上的龙争虎斗。

1982年,我国公布的第一批历史文化名城,江苏入列的城市有三座:南京、苏州和扬州。南京和苏州都是当之无愧的古城。苏州的建城史始于公元前514年伍子胥主持建造阖闾城,距今2540年左右。按照当时的观点,南京建城史开启于公元前472年越国大夫范蠡在秦淮河边筑造“越城”,距今不到2500年。在建城史上,苏州压过南京一头,多了40多年。

不过,几年前南京中华门外发现西街遗址,将南京建城史推进到3100多年前,南京由此扳回一城。在苏州新的考古发现出现之前,目前南京建城史超过了苏州。

其实,早在两座城市建城初期,两地人民就有了来往。

伍子胥是苏州城的营造者,苏州的“胥门”“胥江”“胥口”“胥山”都与伍子胥有关。苏州的端午节习俗不是为了纪念屈原而是伍子胥。伍子胥同样和南京有关联。他在从楚国逃往吴国途中,路经南京。来到吴国都城苏州后,伍子胥为帮助公子光(后来的吴王阖闾)夺取王位,请来一位来自棠邑(今南京六合)的勇士专诸,前往苏州用“鱼藏剑”的方式刺杀了吴王僚。

公子光称王后,命伍子胥率军西进,攻克了楚国的重要城邑——固城(位于今南京高淳境内)。为了方便向前方运送粮草,伍子胥在高淳开通了一条“胥河”(也称为“胥溪”),这是我国最早的人工运河之一,沟通了长江和太湖水系,对太湖西岸地区的开发影响深远。

吴国灭亡后,越国的范蠡是又一个在两地都留下足迹的人物。范蠡在秦淮河畔筑越城,至今南京西街地区还树立着范蠡雕像;苏州相城区的蠡口老街也因为范蠡而得名。相传范蠡在帮助勾践灭亡吴国后,急流勇退,曾在蠡口隐居养鱼。

从元末到清代,是南京和苏州发生最多历史交集的时期。

元代末年,天下大乱。盐贩出身的泰州白驹场人张士诚占据苏州,成为一方枭雄。与张士诚紧邻的,是以南京为政权中心的朱元璋。有意思的是,两个割据政权都自称为“吴”。

“苏州东吴”和“南京西吴”的战争持续了数年,最终,兵强马壮的朱元璋占了上风。 1366年,朱元璋的大将徐达、常遇春攻下苏州。张士诚自杀未遂,被押至南京勒死,相传就埋在朝天宫曹都巷的巷口,朱元璋在当地设大香炉镇压,当地至今还有“大香炉”的地名。

张士诚虽然是乱世枭雄,但他对苏州百姓却很宽待,深受民众拥戴,如今苏州北寺塔下还保留着“张士诚纪功碑”。为了惩罚支持张士诚的江南人民,朱元璋将大批苏州人强行迁移到了苏北。这些离乡背井的苏州人想念故乡,只能在梦中回到苏州。至今泰州、扬州等地的苏州移民后裔,依然将睡觉称为“上苏州”。

今年是郑和下西洋620周年。在下西洋的壮阔历史中,南京和苏州这两座城市都发挥了重要作用。南京是郑和下西洋的决策地和启航地,也是郑和宝船打造的地方;而苏州太仓浏河是郑和下西洋船队的起锚地,当地还有天妃宫等与下西洋相关的历史遗迹。

明清时期,南京始终是江南的政治、文化中心,很多苏州文人在这座城市留下了故事。

明代初年的苏州才子高启在南京雨花台上写下一首《登金陵雨花台望大江》:“大江来从万山中,山势尽与江流东。钟山如龙独西上,欲破巨浪乘长风……”气势雄浑,激荡人心。这首诗的最后,高启用“我生幸逢圣人起南国,祸乱初平事休息”的诗句,拍了下朱元璋的马屁。可惜最终这位苏州才子还是因为得罪了朱元璋被腰斩处死。

另一个明初的苏州人姚广孝在北京、南京辅佐永乐皇帝朱棣,以及朱高炽、朱瞻基等人,参与过 《永乐大典》的修撰,成绩卓著。

明代的江南四大才子都是苏州人,他们几乎都与南京有交集。明弘治年间,文徵明来到南京江浦,跟从江浦名士庄昶游学,创作了多幅描绘金陵美景的画作,以及吟咏金陵的诗句;弘治十一年(1498),唐寅(唐伯虎)来南京参加乡试,一举夺魁,从此成为“唐解元”,他还自刻“南京解元”印,钤在自己的画作上;嘉靖年间,祝允明(祝枝山)也曾在江南乡试中举,并担任过应天府通判。

明末清初,南京秦淮河边“秦淮八艳”中的董小宛、李香君、陈圆圆都是苏州人;常熟人钱谦益曾在南京任职,对南京文坛产生影响;太仓人吴伟业担任南京国子监司业,写有《钟山》《台城》《鸡鸣寺》等诗作;昆山人顾炎武七次拜谒明孝陵,对南京有别样感情。

清朝初年,点评《水浒》《西厢》的苏州才子金圣叹,卷入“哭庙案”,被逮至南京三山街处死,相传临刑前还对儿子开玩笑说:“花生米和豆腐干同嚼,有火腿味道。”

清代,南京和苏州的渊源就更多了。康熙六年(1667),清政府将江南省分为江苏、安徽两省。所谓“江苏”,是各取省内最重要的两个城市的“首字”来命名。“江”,是“江宁府”,也就是“南京”;“苏”,是“苏州府”。

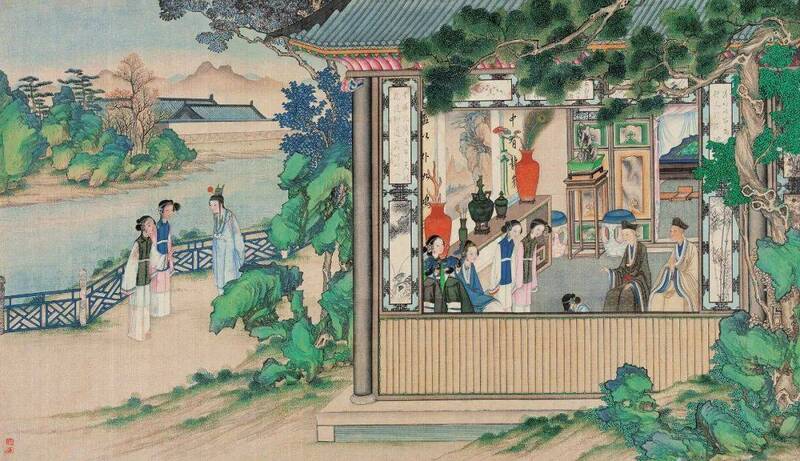

明清时期,南京的云锦和苏州的宋锦、四川的蜀锦并称三大名锦。清政府在南京设江宁织造、在苏州设苏州织造,专门为皇室采办丝织品。曹雪芹的祖父曹寅担任过苏州织造、江宁织造,曹家人对苏州和南京都很熟悉。因此,在曹雪芹的《红楼梦》中,人们才能找到大量和南京、苏州有关的风物、民俗、语言和美食。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版