交汇点讯 今天是中国航海日,也是明代郑和下西洋620周年纪念日。这段时间,设于江苏海事职业技术学院内的郑和航海文化博物馆内,参观者络绎不绝。65岁的南京市民王世清不厌其烦地为人们讲解博物馆藏品,宣传郑和航海文化。

“这个博物馆内的展示品,几乎都来自我的收藏。”王世清是南京民间收藏家,是郑和下西洋历史的研究者,也是江苏省郑和研究会郑和航海文化收藏专委会主任。几十年来,他收集了上千件与郑和相关,与古代航海有关的旧物,在郑和研究界小有名气。

退休之前在南京长江油运有限公司工作的王世清,早年是长江货轮上的水手,往来于长江下游各个城市之间。“600多年前,郑和船队从南京起锚前往太仓浏河,走的也是长江水路。”和郑和的情缘早早就已经种下。在南京,王世清居住的地方是下关,这里有多处郑和遗迹——曾打造下西洋船只的宝船厂遗址公园,为郑和远航平安归来而建的静海寺、天妃宫。耳濡目染间,王世清开始研究郑和下西洋的历史,收集和郑和下西洋有关的文物。

几十年工夫里,王世清搜集了大量和郑和航海有关的旧物,包括和下西洋船只有关的造船工具、船舶构件、船舶模型等,研究郑和下西洋的各种古今著作,郑和下西洋主题的邮品、文创、雕塑、工艺品等等,“只要是和郑和有关,和明代初年的航海历史有关,在能力允许的范围内,我都会收集。”几年前,王世清将藏品提供给了自己的母校江苏海事职业技术学院,办起了郑和航海文化博物馆。“独乐乐不如众乐乐,我希望通过我的藏品,让更多人走近郑和下西洋的历史,为中国古代航海的成就感到骄傲和自豪。”

走进郑和航海文化博物馆,记者首先看到了一尊高大英武的郑和塑像,手握航海图,似乎站在船头,指挥船队向着西洋各国进发的方向。

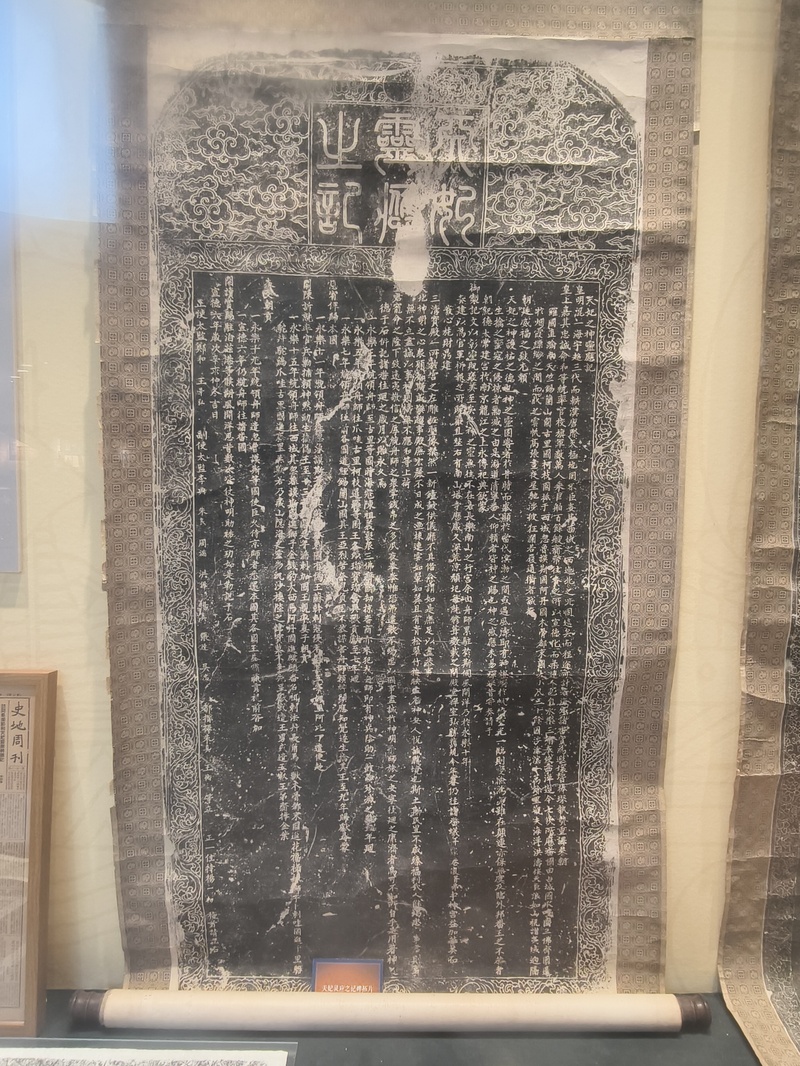

碑刻拓片是王世清收藏的一大特色,出自南京的“洪保寿藏铭”“御制弘仁普济天妃宫之碑”“王景弘买地券”拓片,来自福建长乐的“天妃之神灵应记碑”拓片,来自西安的“重修清净寺碑记”拓片,来自太仓的“明武略将军太仓卫副千户尚侯声远墓志铭”“通番事迹碑”拓片……一一陈列在馆中,蔚为壮观。王世清告诉记者,这些碑刻不但具有突出的历史价值,更有极其重要的学术价值,解决过一些郑和研究中的谜题,是郑和历史爱好者耳熟能详的“名碑”。

王世清自己收藏的拓片也得到过郑和研究界的关注。2022年5月,王世清在淮安淘到了明初淮安处士相复墓志的拓片,志文中提到了相复曾跟随郑和船队下西洋,“道经麻林国贸易”,也就是去过一个叫做“麻林国”的地方进行贸易。王世清根据《郑和航海图》考证,“麻林国”是地处非洲东海岸肯尼亚的海港城市马林迪,“这说明郑和船队的足迹已经到达了遥远的东非,并在当地展开贸易活动”。

绳索、油泥、棕鞋、油刀、铁轴、棘轮、石锤、锯子、钉子、铁锚、铁笔、舵杆……郑和航海文化博物馆内堆放着各种明代初年的造船工具和船舶构件,都是王世清多年来苦心孤诣搜集而来的。“这些老物件看上去很粗糙很普通,但其实各有说道。”王世清指着一堆船钉告诉记者,郑和下西洋船只所用的船钉,根据钉子头部造型分,可以分为直头钉、弯头钉、扁头钉、圆头钉、锤头钉、环头钉6种。它们被使用在船只的各个部位,确保船只在印度洋和太平洋的狂风暴雨中坚固耐用,安全平稳前行。

记者看到,展厅内陈列着一些蚌壳,船只上为什么要使用蚌壳?王世清解释说,工匠们将蚌壳切割成整齐的长方形,精心打磨成光滑而平整的“明瓦”,厚度仅为0.1毫米,非常透明。将“明瓦”安放在船舶的木格窗上,既挡海浪风雨,又保证屋中透亮,起到了玻璃的作用。

大海变幻莫测、波涛汹涌,先进的航海技术是保证航行安全的先决条件。王世清告诉记者,郑和船队是当时世界上规模最庞大的船队,在航海技术上,郑和船队拥有当时全世界最先进的装备。郑和使用海道针经结合“过洋牵星术”(天文导航)保持航向,白天用指南针导航,夜间则用牵星板观看星斗,运用水罗盘定向。

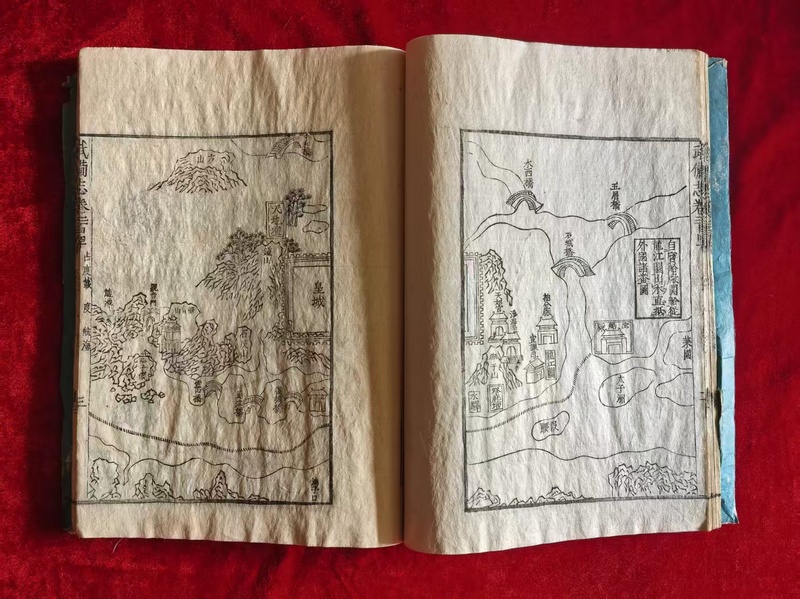

“今天的人们,可以从《郑和航海图》中了解郑和船队的航海技术。”王世清说,明代天启年间,茅元仪在南京编纂240卷的综合性军事巨著《武备志》,书中收录的《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,被学界称为“郑和航海图”。此图自右而左,以南京宝船厂为起点,经东南亚、印度洋,最远至非洲东岸慢八撒(今肯尼亚蒙巴萨)和麻林地(今马林迪),记载530多个地名,其中外域地名有300个,标出了城市、岛屿、航海标志、滩、礁、山脉和航路等,一直受到学术界高度关注。

为了《郑和航海图》,王世清收集了多个版本的《武备志》。最近,他又购得了日本宽文四年(1664年)根据明天启元年原版《武备志》刊刻的版本,由中野氏主持刊行,反映了日本对明代军事技术的吸收需求。这件最新的藏品已在郑和航海文化博物馆中展出。“从这幅长图上,我们能窥见六百年前郑和下西洋船队‘云帆高张,昼夜星驰’的壮阔航程,感受中华海洋文明的深远智慧与探索精神。”王世清说。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版