交汇点讯 炎炎夏日,骄阳似火,现代人有空调、Wi-Fi、西瓜这“夏日三宝”消暑纳凉。那么在没有现代科技的古代,先人们又是如何智慧地应对酷暑的呢?让我们翻开泛黄的古籍,探寻那些令人惊叹的古人“凉”方。

取冰消夏,是古人对抗酷暑最直接的智慧结晶。早在先秦时期,人们就发明了冰窖储冰之法,将冬日采集的天然冰妥善保存,留待盛夏使用。南宋诗人刘克庄在《乍暑一首》中写道:“南州四月气如蒸,却忆吴中始卖冰。”寥寥数语,道出了夏冰的珍贵与消暑之效。

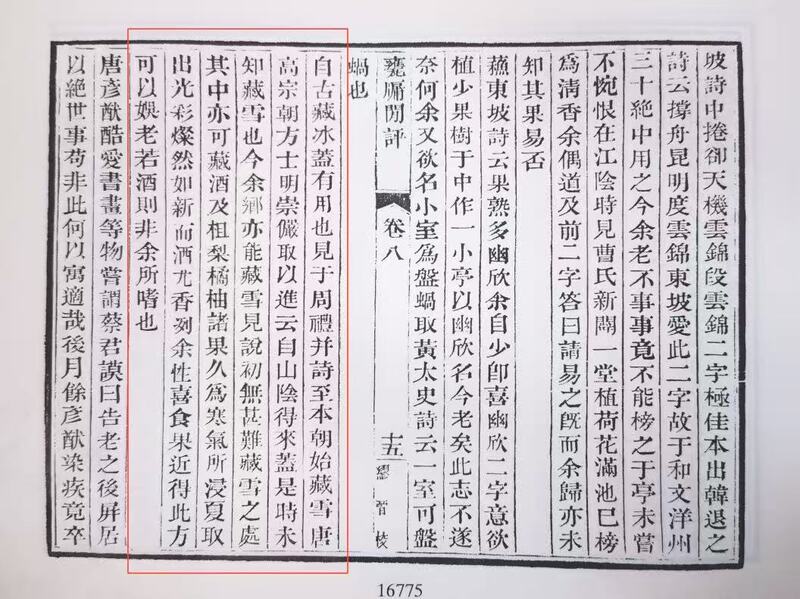

《瓮牖闲评》更记载了古人将雪与水果同藏的妙法:“藏雪之处,其中亦可藏酒及柤梨橘柚诸果,久为寒气所浸,夏取出光彩灿然如新。”到了明清时期,藏冰取冰已蔚然成风,明代文献中记载的“冰盏”叫卖声,成为夏日街头独特的风景。

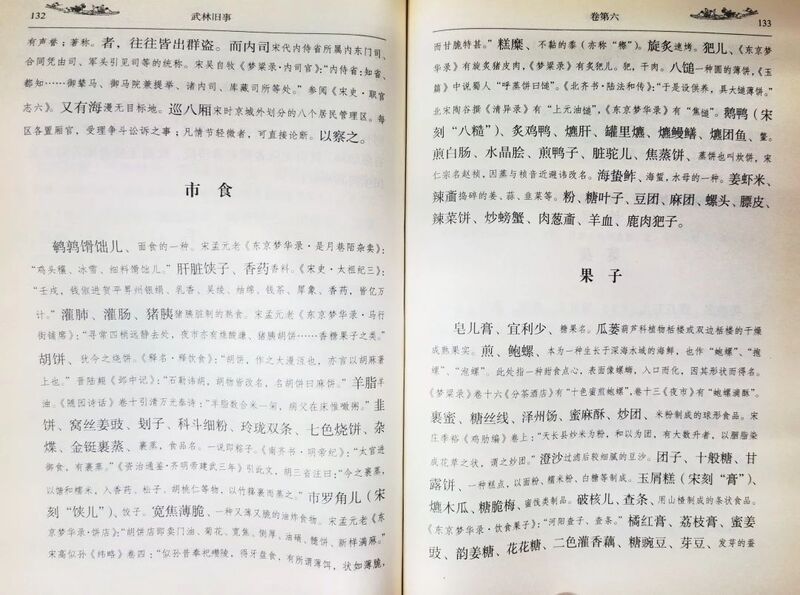

古人的冰食冷饮文化,更是令人叹为观止。宋代《东京梦华录》记载了琳琅满目的消暑冰品:乳糖真雪、刨冰、酥山冰、冰雪冷元子等,堪称古代的“冰淇淋”。其中“乳糖真雪”以石蜜、牛乳、酥酪精制而成,其工艺之精湛令人称奇。诗人杨万里在《咏酥》中生动描绘了宋代刨冰的诱人形态:“似腻还成爽,才凝又欲飘。玉来盘底碎,雪到口边销。”南宋《武林旧事》则罗列了橘红膏、荔枝膏等数十种消暑饮品,足见古人冷饮文化之丰富。明清时期,冷饮更飞入寻常百姓家,据《燕京岁时记》记载,每到酷暑,京城便有“寒贱之子担冰吆卖,曰冰胡儿”,乌梅汤里加冰块,让市井小民也能享受清凉。

在建筑避暑方面,古人同样展现了非凡的智慧。水阁这一经典避暑建筑,早在五代董源的《寒林重汀图》中就已初现端倪。唐代长安城更出现了以机械动力驱动的“水阁”,宋代时水阁已成为常见的消暑胜地。

宋代诗人王镃《水阁纳凉》诗云:“云碧纱厨水阁中,鸳鸯花冷枕玲珑。描金团扇无人用,一阵荷香一阵风。”描绘了水阁纳凉的惬意场景。西汉未央宫的“清凉殿”堪称古代“空调房”,以画石为床,紫玉琉璃为帐,盛夏时节仍寒气袭人。而宋代普及的瓷枕,更是百姓家的消暑神器,李清照“玉枕纱厨,半夜凉初透”的词句,道出了瓷枕带来的清凉体验。

新华日报·交汇点记者 周娴

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版