编者按 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80多年前,江苏大地上先后发生了南京保卫战、徐州会战等正面战场重大战役;作为华中敌后抗战的主战场,中国共产党领导的八路军、新四军驰骋江淮河汉,战斗在日伪军麇集的大本营;美苏等国友人与中国军民并肩作战、血洒江苏,共同谱写了抗击法西斯侵略者的壮丽凯歌。

为铭记反侵略正义历史、缅怀在苏牺牲抗日军民,深入揭露日本军国主义侵略罪行,新华日报即日起推出“浴血江淮河汉 驰骋华中敌后”系列报道,以实地采访和无可辩驳的史实,生动展现中国军队不畏强暴、血战到底的英雄气概和抗日军民视死如归、宁死不屈的民族气节,诠释伟大抗战精神和胜战密码,以80年来战地的今昔对比,展现在党的领导下江苏发生的翻天覆地变化,激励全省人民不忘过去、珍爱和平、开创未来。

“子弹像下冰雹,河道里全是血。”90岁的谢文秀回忆起亲历的谢家渡战斗,刺耳的枪炮声、震天的喊杀声,仿佛重新在耳畔响起。7月10日,记者来到南通市通州区东社镇陈墩村滥港河河边,水清岸绿、芦苇摇荡,再也不见80多年前战斗的任何痕迹。

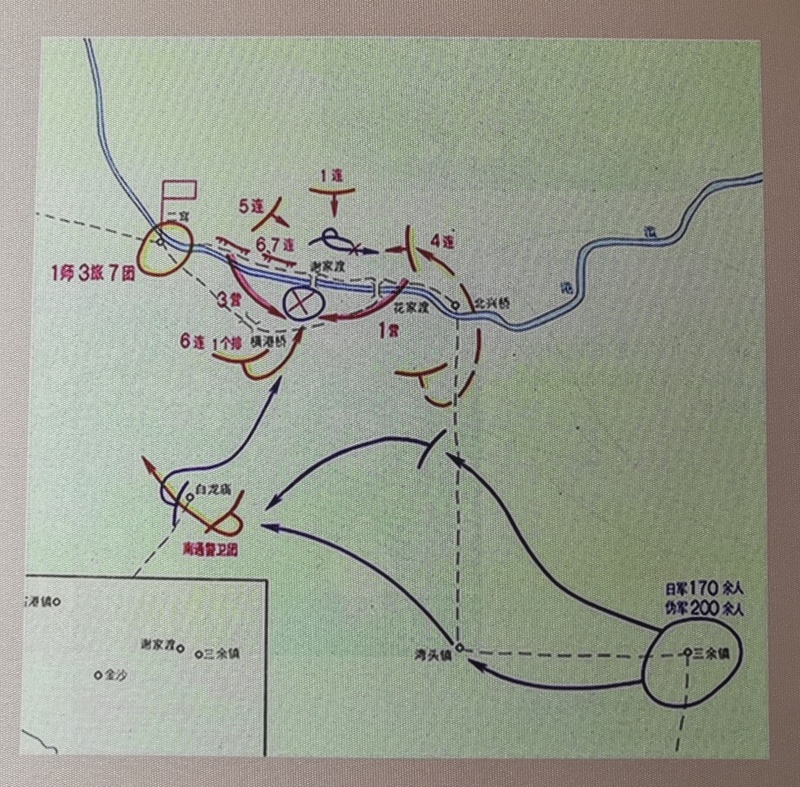

新四军第一师师长粟裕领导的苏中抗日民主根据地扼守长江下游,威胁南京、上海,一直是日军的心头大患。1942年中秋节前,粟裕率领师部机关驻扎在当时的南通二窎镇。这一情报被日军独立混成第12旅团获得,旅团长南浦襄吉认为这是一举扫平新四军苏中根据地的大好机会,于9月24日中秋节当天,派第52大队大队长保田兼一率军偷袭位于二窎镇的第一师第三旅第七团。

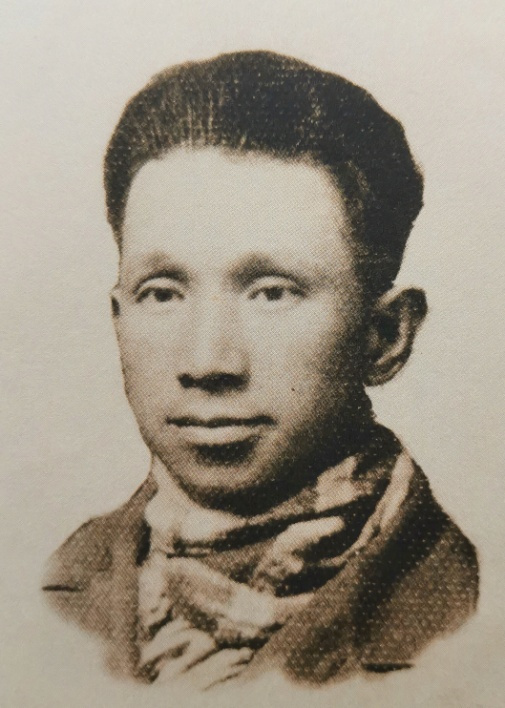

“人们形容保田,像个玻璃球,滑得没角没棱。”中国人民解放军军事科学院研究员、博士研究生导师齐德学少将在接受采访时曾这样介绍,“保田不仅凶狠,而且特别狡猾,和新四军七团是老对手,七团好几次想‘吃掉’他,都落空了”。

几个月来,保田连吃败仗,对此战志在必得。他以为新四军正在庆祝前几场战斗的胜利,又恰逢中秋节,可以攻其不备。但保田忽略了一点,他的对手不仅是七团,还有粟裕。

日军企图偷袭师部的消息,很快被粟裕的“情报网”截获。粟裕认为,日寇虽来势汹汹,但只有一个中队,决定将计就计,引诱保田至谢家渡一带的伏击圈,一举“吃掉”。

谢家渡位于当时的二窎镇东南,是保田此次出兵的必经之地。从地形上看,谢家渡所在位置是标准的丁字河口,渡口处河宽约20米。

1942年9月25日,保田兼一骑着高头大马,率领100多人从三余镇出发,行至谢家渡渡口。他没有着急过河,而是先观察地形,再用火力侦察,命机枪手向对岸可疑处扫射。即便如此保田还是不放心,观察了几个小时,直至下午3点多才命令部队向北渡河。

当其小股部队刚至河北,大部分还在南岸卸装备准备渡河时,北岸传来一声枪响。埋伏在芦苇荡中的第七团将士听到信号,一起向敌人扫射。粟裕采用的正是《孙子兵法·行军篇》所述的“勿迎之于水内,令半济而击之”打法。

河南河北,弹如雨下。在三面夹击下,北岸日伪军被迅速歼灭。第七团趁机占领北渡口,与南岸之敌形成对峙状态。粟裕继续调遣部队,命令附近的第八团、第九团、南通警卫团三支机动部队加入战斗。

“玻璃球”再滑,逃不出抗日军民的“妙锦囊”。狡猾的保田见对岸攻势如潮,猜测新四军有增援部队,遂在阵地前扬起烟尘,佯装逃跑。此时,新四军的包围圈还没有完全形成,粟裕欲擒故纵,让三支机动部队按兵不动,稳住敌军。保田没发现对面增援部队的踪迹,停止了逃跑。

战机稍纵即逝,粟裕马上指挥第七团六连、七连切断保田退路,完成合围。腹背受袭,保田兼一腿部中枪,领着残军逃进渡口边的谢家泥墙草房,就着河岸构筑工事负隅顽抗。

那天,天降大雨,道路更加泥泞,日军援军难以抵达。双方一度短兵相接,打起了肉搏战,鲜血染红了河水。保田兼一妄图登上渡船逃走,被当场击毙。指挥官一死,日寇溃败,四处逃窜,新四军分头追击,尽数歼灭。

渡口如今已不复存在。“就是这儿,我家的老房子以前就在渡口附近。”谢文秀的弟弟、81岁的谢永贤指着河边的一块空地告诉记者,一伙日军当时被围在他家的房子里,最后被新四军全部消灭。谢永贤自小生长在谢家渡,父亲和祖父都曾是河口摆渡人。

9月26日凌晨3点,谢家渡战斗结束,此战共击毙日军70余人、击伤30余人、俘虏18人,俘虏伪军12人。保田兼一被击毙时,军衔是中佐,后被升为大佐,成为新四军在苏中抗日战场击毙的军衔最高的日军指挥将领。战斗结束后,出于人道主义,新四军用船运送保田和其他日军尸体交还日方。日军旅团长南浦襄吉大受震撼,给粟裕回信表示:“贵军战后归还战骸,宽仁厚德,诚贵军政略之胜利。”

1943年7月5日,新四军代军长陈毅发表《新四军在华中》一文,文中列举新四军战斗历程时,第一个就提到谢家渡战斗。通州区委党史办主任曹荣琪表示,谢家渡战斗突破一般游击战的打法,创造了扼守大河、凭河夹击、全歼敌军的范例,沉重打击了日伪军,鼓舞了根据地群众反“扫荡”、保秋收的斗志,保卫了苏中四分区抗日民主根据地。

1995年,抗战胜利50周年之际,通州市(现通州区)人民政府在原址附近设立谢家渡战斗纪念碑。30年过去,纪念碑挺立如昨。四季常青的棕榈树环绕着纪念碑,碑身造型是不锈钢铸造而成的椎体刺刀,高高耸立、直插云霄,三角碑基三个顶点分别嵌有三支步枪模型。“三角形碑表示战斗发生在五甲、二窎、北兴三地交界处,地形似三角;三支步枪则代表着参与战斗的三支力量:新四军、南通警卫团、当地民兵。”纪念碑设计者葛旭进对当时的设计场景和思路记忆犹新,他特地带记者绕到纪念碑的背面,碑基上雕刻一排水浪图案,那是代表战斗地谢家渡。

“谢家渡战斗纪念碑为县级文保单位,指挥这场战斗的新四军师长粟裕使用的望远镜作为省级文物收藏于苏中七战七捷纪念馆。”通州区党史办党史科科长杨王军介绍,纪念碑落成后成为爱国主义教育基地,当地的干部群众每年到此缅怀先烈,汲取奋进力量。

传承红色基因,赓续革命血脉,东社镇先后诞生7位共和国将军。近年来,当地党委政府坚定不移加强党的建设,扎实推进经济发展、乡村振兴、文化惠民三大工程。其中,谢家渡所在的陈墩村因地制宜建成高标准农田1700余亩,谋划新建粮仓储粮2000余吨,实现集体经济倍增,成为南通市乡村振兴示范典型。

战争岁月的枪声炮火早已远去,和平年代的幸福回响经久不息。谢家渡渡口原址往南不到20米,一幢红檐白墙的两层楼房就是谢永贤家如今的住址。独门独院,宽阔平整的水泥路直通家门口,走近时恰听见,屋里传来婴儿的啼哭。“上个月,重孙子刚出生,现在我们家有13口人。”谢永贤乐呵呵地,眼睛笑得眯成一条缝。

新华日报·交汇点记者 丁威程 贲腾

部分资料由南通市通州区党史办提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版