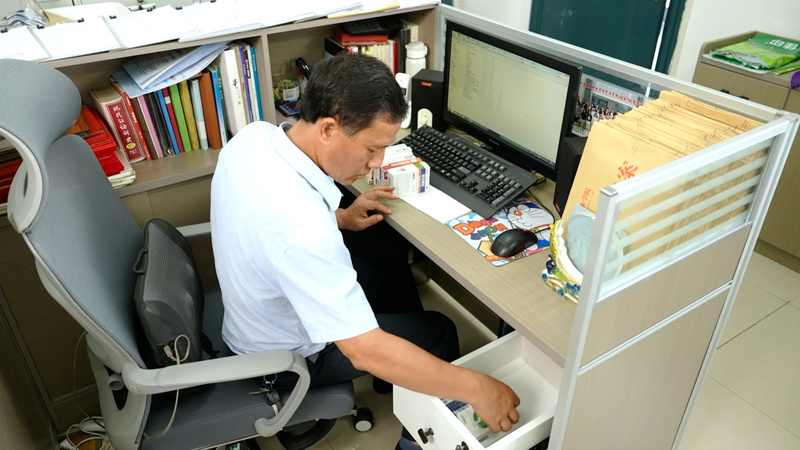

办公室一角,一张写字台前,桌面堆满了学生档案、节日贺卡、褪色的毕业合照,还有一罐吃到一半的润喉糖。张龙伟正在整理材料,身旁的手机震动了一下——一条消息弹出:“老师,求助!”他立马停下手头的活,拿起手机:“同学请先不要着急。”随即转向电脑,迅速在工作群里敲字、发送消息,几分钟后给出了解决方案。

这样的一幕,在江苏卫生健康职业学院已经上演了22年。他是张龙伟,学生口中的“龙排”,一位在辅导员岗位上坚守了22年的退役军人。从2003年脱下军装走进校园,他用22年时间陪伴37个班级、2000余名学生走过青春岁月,把“军人的刚毅”与“教育的柔软”拧成了一股绳,在琐碎日常中书写着不平凡的教育故事。

从“排长”到“龙排”:角色变了,责任没变

2003年夏天,新生军训的操场上,一个指挥着学生大合唱的军人吸引了学校领导的注意。身材不高,却精神抖擞;一副白手套挥出的每一个动作都干净利落、铿锵有力。他站在队伍前,像一根定海神针,透着军人特有的沉稳和果敢。“他身上有军队的气质,那种阳刚之气,让我眼前一亮。”江苏卫生健康职业学院原学工处处长吴旭东回忆。

那一年,张龙伟还在部队服役,军衔是排长。面对学校抛来的橄榄枝,他做出一个令许多人意外的决定——放弃安排回乡的稳定岗位,选择走进高校成为一名辅导员。“当时我们学工处人手紧张,他是我带进来的,我至今为这个决定骄傲。”吴旭东说。

张龙伟回忆道,22年来,他先后从事学生日常管理、国防教育、宿舍管理、支部组织等多项工作。从军营走进校园,是一次彻底的角色转变,而这段旅程,并不总是一帆风顺。“刚来的时候,面对的是一群还带着稚气、但又充满求知欲的学生。工作任务和性质都变了,觉得一切都很陌生。”张龙伟坦言,自己初入高校时并不适应,但他没有退缩。

“后来我才明白,想要管理好学生,首先要先走进他们的心。”一句话,道尽了他这些年从“军人”向“育人者”转变的关键。如今的张龙伟,依旧干练、沉稳,却也更懂得倾听与共情。他早已融入这片校园,也用自己的坚守,成为了学生成长路上的坚定陪伴者。

24小时在岗:他是校园里的“应急灯”

“张老师,3号楼宿舍有马蜂窝!”“龙排,有学生军训时中暑了!”“张导,我失恋了,能聊聊吗?”……这样的电话和消息,张龙伟每天都要接到很多。22年来,他坚持24小时在校值班值守,是校园里的“应急灯”。

“不管是凌晨两点学生发烧,还是周末宿舍下水道堵塞,他永远第一个到现场。有次女生宿舍发现马蜂窝,他徒手拿着晾衣杆就上去了。”宿管站站长李克霞称赞到。张龙伟的身边常年备着感冒药、退烧药、创可贴等常用药品。“学生在教学楼或宿舍不舒服,跑医务室太远,我这儿有药能救急。”他说得轻描淡写,却常常忘了,那些药大多被他“接济”给了学生,自己却常常没留一份。

有学校同事回忆起,2024年9月的一个傍晚,两名学生因课堂冲突情绪激动,班主任出差在外。张龙伟接到电话时刚结束招生咨询,他立刻赶到办公室,没讲大道理,先拉着学生去食堂:“先吃饭,吃饱了才有劲儿解决问题。”那顿饭从傍晚吃到深夜,学生从哭诉委屈到聊起职业规划,最后主动提出第二天向发生争吵的老师道歉。

这样的“小事”,在张龙伟的工作中不胜枚举:凌晨陪生病的学生去医院,时刻关心学生的身心健康;给家庭困难的学生买资料,却说是“学校奖励”;在宿舍教留学生刷马桶,亲自动手示范;在军训时看到学生步伐不整齐,脱下外套亲自带队训练……

沉默的付出:相隔1250公里的“两个家”

重庆与南京,相隔1250公里。一头是妻子独自支撑的家——接送孩子、照顾老人;一头是他坚守的“第二个家”——查寝、谈心、处理突发状况。张龙伟的手机里,存着2000多个“孩子”的紧急联系人。他是校园里的“第一响应人”,守护了无数青春,却常常无力顾及自己的小家。家人的等待,成了他永远迟到的约定。

“有时候也会委屈,22年来他从没陪女儿过一次生日。”张龙伟妻子在接受采访时说到,“他说亏欠我们,可那些深更半夜的电话、学生和家长送来的感谢信……其实也早就成了我们家的日常。嫁给他,我嫁的不止是一个人,还有两千多个孩子的青春。”

22年时光,张龙伟的业绩并不惊天动人,也从未站上镁光灯下。一个个稚嫩的感激眼神、一封封悄悄夹在书页里的感谢信、一条条凌晨响起的紧急电话,书写着属于一名辅导员的教育温度。

他是“龙排”,是“张导”,是“张老师”。他的名字,在两千多个学生心里,是一束照亮成长的光。育人无声,却最动人。他用22年诠释了一位辅导员最深沉的信仰:以一人之光,守千人之路;以沉默坚守,换青春无恙。

新华日报·交汇点记者 杨彦

实习生 张馨悦

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版