交汇点讯 汛期以来,江苏多次遭遇来去匆匆的强对流天气,它们脾气暴烈,总在不经意间掀起风浪。传统预报如何与“短平快”的天气博弈?江苏气象部门打造科技“利器”,不仅给强对流天气装上了“追踪器”,更筑起一道看不见的“智慧防线”。

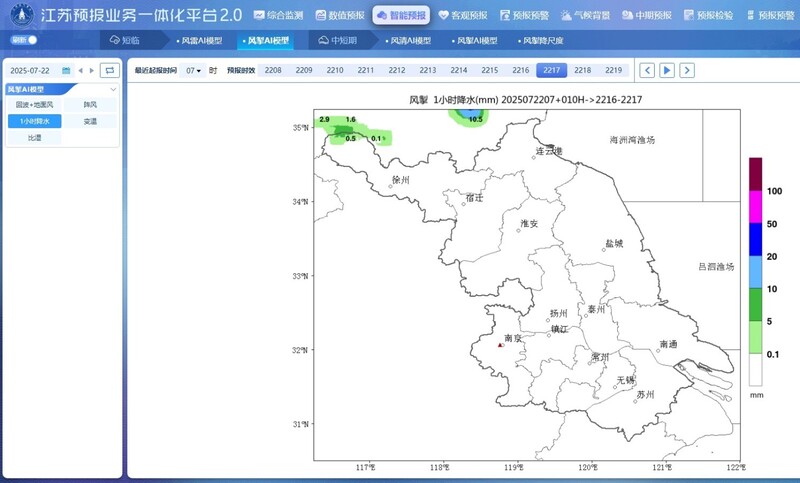

结合强对流天气特征与业务应用的实际需求,根据不同的预报时效,江苏气象部门着力打造并推出两大类预报模型——人工智能短临预报模型与人工智能强对流临近预报三维模型。“短时预报是强对流天气防灾减灾的重要环节,需要提前6小时甚至更长时间对强对流天气的可能发生区域、时间段以及强度区间做出判断。”江苏省气象台短时预报科高级工程师庄潇然表示,“而强对流天气临近预警,是防灾减灾的‘前沿哨所’,需要提前2小时左右向乡镇街道级行政单元发布定时、分级的预警信号。”

目前,在强对流天气预报预警技术中,仍存在着对流风暴结构预报层次单一、数值模式造成临近预报“盲区”、缺少气象学物理机理考量等问题。为尽快破解这些“必答题”,江苏气象部门携手复旦大学团队,基于最新人工智能技术,综合雷达、自动站、闪电、中期人工智能模型等多模态信息,结合气象学物理机理等关键要素,成功打造人工智能短临预报模型,能够充分发挥人工智能技术对海量气象数据的特征提取优势,实现了对强对流触发、发展、消亡的关联物理机理的隐式建模,形成0—12小时时效、逐1小时滚动更新的公里级短时预报产品。同时,气象部门创新性地提出了表述多层次回波相互作用特征的立体损失函数,成功研发了0—9千米高度、逐250米垂直分层的三维雷达临近预报技术。“通过这项技术,我们构建了人工智能强对流临近预报三维模型,能够清晰勾勒出对流风暴的三维立体结构,对精细风暴结构的预警时效达到2小时。”庄潇然表示。

6月26日至27日,江苏省大部分地区出现降雨,其中沿淮和淮北部分地区大雨、局部暴雨,并出现9级以上大风天气;6月26日17:50左右,盐城市建湖县发生一次明显强对流大风过程。为做好汛期气象服务保障,江苏气象部门充分运用创新预报技术方法,踩准递进式气象服务节奏,通过人工智能短临预报模型,提前准确预报出局地对流的初生及其组织化特征;通过人工智能强对流临近预报三维模型,提前90分钟发出预警,提醒当地风暴出现增强趋势,实现了乡镇级的精细化预警,为当地群众争取了宝贵的避险时间。

随着通用大模型技术的飞速发展,在实际业务使用过程中,江苏气象部门也将目光投向了预报智能体的开发。该智能体以大模型为驱动,能够自动提取强对流的位置、影响时段和发展强度等相关信息并形成提示词,再将这些提示词输入大语言模型,从而自动生成规范化的预警服务材料,实现了预报解译与服务生成的智能化。庄潇然表示:“这一过程不仅大大提升了强对流预警业务的智能化水平,还提高了预警服务的效率和精准度,让公众能够更及时、更清晰地了解强对流天气的相关信息。”

未来,江苏气象部门将紧跟新技术迭代升级的步伐,继续深化新技术新方法的在预报预警业务中的应用,进一步释放人工智能赋能气象事业发展的巨大潜力。

新华日报·交汇点记者 张宣 通讯员 陈晓颖

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版