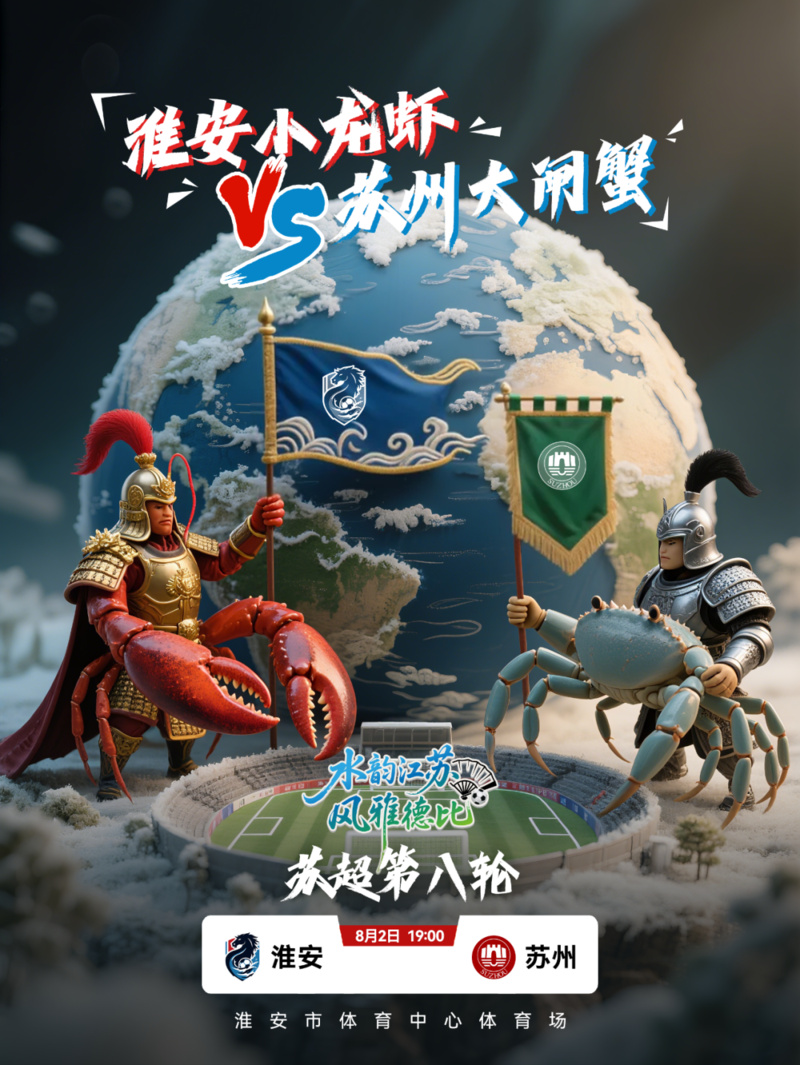

8月2日,“苏超”赛场战火再燃,苏州队将挥师北上客战淮安。细窥两城队徽,无论是淮安队的“南船北马”,还是苏州队的“城门倒影”,都绕不开“水”这一自古而今流淌着的史书帛卷。

明清时期,苏州、淮安凭借运河节点的独特地位与商贸繁华,与杭州、扬州并称运河“四大都会”。而傍依太湖、洪泽湖而生的先民,更以水为歌,吟唱着各自的奋斗传奇。一南一北,运河同源,滋养出“姑苏繁华图”,也奔腾着“漕运史诗篇”。今天,且让我们以水为引,走进这两座城市的鲜活过往与当下。

舟楫贯南北

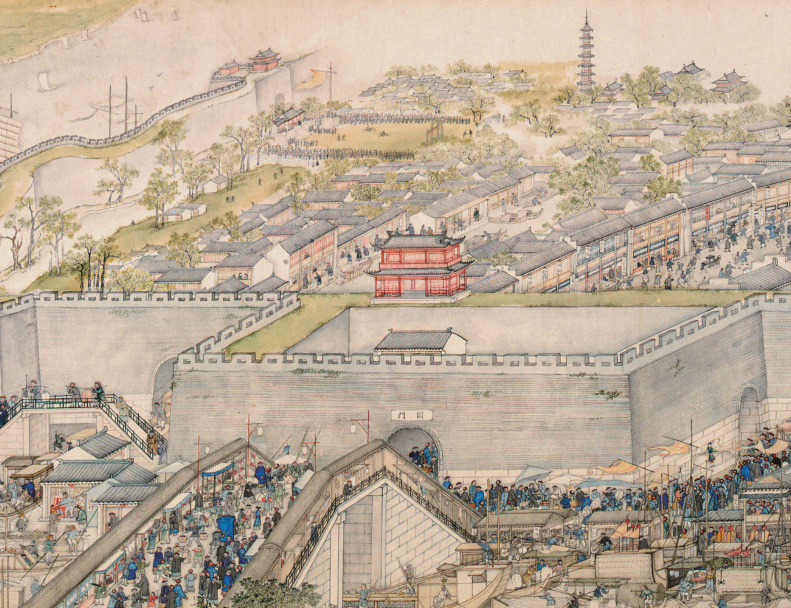

“襟吴带楚客多游,壮丽东南第一州。”扼南北水运之枢、控东西陆路之喉的淮安,是邗沟、隋唐大运河、京杭大运河三段壮阔历史的完整见证者,“运河之都”,实至名归。

《续纂山阳县志》载其煊赫,“漕都居城,仓司屯卫,星罗棋布,俨然省会”“夏秋之交,粮艘衔尾入境,皆停泊于城西运河”。正是这无可替代的战略地位,使得明清两代将漕运指挥中枢、漕船营造中心、漕粮转运枢纽皆设于淮安。人货辐辏,为淮安带来了空前繁荣,更铸就其交通枢纽与商业重镇的地位。

清江大闸旁默然矗立的“南船北马舍舟登陆”石碑,正是这段盛景的无言见证。乾隆皇帝南巡至此,“御舟先至候河干,此日登舟暂解鞍”的诗句,生动记录了繁忙的交通转换景象。这里,是名副其实的“九省通衢”漕运心脏,明清两代,南方物资船抵清江浦后,只能于清江闸石码头舍舟登陆,渡黄河至王家营换乘车马北上;北方官员、商贾必于王家营弃车马,至清江闸登舟扬帆南下。

是时,淮安漕船云集、商事鼎沸,而这其中,必少不了以“金阊银胥”闻名的“江南财赋渊薮”——苏州的身影。这里不仅是锦绣工坊,更是万商辐辏之所:枫桥米市昼夜吞吐,金阊门外千舸争流,城中“列巷通衢,华区锦肆”,市廛延绵如云。白居易伫立阊门写下的“十万夫家供课税,五千子弟守封疆”的雄浑气象,仅是这座江南雄州的一隅缩影,其在《苏州刺史谢上表》中更直言,“今国用多出江南,江南诸州,苏最为大,兵数不少,税额至多”,点破了其经济重心的地位。

而那些凝聚着吴地匠人巧思的丝绸、玉雕、刺绣等精美手工艺品,正是沿着运河的波光帆影,源源北上。它们旅程的关键中转点,便是淮安日夜喧嚣的码头。想象一下那个交汇的场景:船工们小心翼翼地将货物卸下船舱,来自江南的华美绸缎就在这里“换乘”,被装载上更适合北方陆路的马车或接力的舟楫。一时间,码头上车船交织、人声鼎沸,苏州的丝绸与北方的药材、毛皮在此擦身而过,流转向更广阔的市场,共同编织起千里通衢的经济脉络。

时至今日,古运河的脉动依然清晰可感。漫步山塘街或平江路,乘一叶轻舟划过宁静水道,两岸白墙黛瓦的古宅与琳琅满目的商铺,仿佛仍在勾勒着昔日商贾云集、画舫如织的盛景。而在淮安的夜色中,古老的里运河被赋予了崭新的生命力,灯光勾勒出清江浦楼等古迹的轮廓,向世人诉说着“运河之都”的往昔。

流转千年,运河承载过的不仅是货物,更是两城厚重的历史与文化。如今,这份共同的遗产正以充满创意的方式,在苏州与淮安焕发新生,滋养着沿岸的土地与生活。

湖泽映古今

如果说运河是贯通苏州与淮安的经济血脉,那么太湖与洪泽湖则如同两城各自依偎的摇篮,塑造了各自的生存哲学与地域性格。一泓碧波,滋养万物,也见证了历史的波澜与人定胜天的壮举。

苏州怀抱的太湖,三万六千顷碧波自古便是吴地文明的温床。唐代诗人皮日休笔下“千顷颇黎色”的浩瀚澄澈,早已融入城市的血脉。它不仅以丰沛水源灌溉出“苏湖熟,天下足”的鱼米之乡,更以其开阔胸襟和灵动气韵,滋养着苏州兼容并包、精致风雅的城市品格。

循水观澜,五代十国时期在太湖平原得以极大完善的塘浦圩田体系——纵浦如脉导引太湖水,横塘如络调蓄圩田,闸坝驯服洪涝,奠定“水陆并行、河街相邻”的农文基石。而太湖的丰饶,更化作“太湖三白”的至鲜滋味,“莼鲈之思”的千古乡愁,浸润着水土灵秀。这方水土的馈赠,更滋养了苏州人骨子里的精雅追求——丝绸流光若湖水潋滟,园林艺术“虽由人作,宛自天开”,恰是湖山意境在方寸间的微缩结晶。

北望淮安,洪泽湖则以迥然于太湖的雄浑姿态,在历史长卷中刻下深重印记。这片因黄河夺淮、泥沙淤积而不断抬升的“悬湖”,展示着自然的磅礴伟力。相比太湖的温婉,淮安的湖泽故事更像一部惊心动魄的治水史诗,“倒了高家堰,淮扬不见面”的古老民谚,至今回荡着先民们对水患的深刻敬畏。

与水患的千年搏斗,也淬炼出淮安人坚韧刚毅、勇担重任的脊梁精神。明清两代,洪泽湖被赋予“蓄清刷黄,济运保漕”的国运重任,一代代河督在此鞠躬尽瘁:潘季驯以“束水攻沙”之策筑高家堰石堤;靳辅建“减水六坝”调控水势;更有林则徐于道光年间临危素服赴任,以“工字形铁锔”锁固决口,并在其上留下“林工”铭文,以示终身负责,彰显了其守护大河安澜的决心。

与水共生的智慧在苏州与淮安从未停歇。时光流转,太湖与洪泽湖两位“母亲河”也曾历经阵痛,但两城始终以坚实行动回应着新的时代课题。

苏州怀抱太湖,直面过蓝藻侵袭的阵痛。十余年来,这座城市拿出了绣花功夫,截断污染源流,推动企业转型发展;湿地串珠成链,筑起生态屏障;《苏州市太湖生态岛条例》成功入选全国首届“地方立法十大范例”。持之以恒的努力在2024年迎来里程碑——太湖湖体平均水质30年来首次稳定达到Ⅲ类、首次达到良好湖泊水平,曾经蒙尘的明珠今日重焕光彩,成为市民共享的生态家园。

淮安则将千年抗洪淬炼的坚韧融入了新使命。现代化除险加固工程确保湖泽安澜,退圩还湖释放生态空间,科学增殖放流、严格禁渔期让渔业资源生生不息,“一只蟹”“一粒螺”解锁生态富民密码……如今,千年古堤变身生态廊道,让洪泽湖从单一蓄洪枢纽,成为兼具防洪、生态、富民功能的综合性水域,书写着生态效益、经济效益、社会效益和谐统一的幸福诗篇。

笔墨润双城

流水滔滔,不仅承载了南来北往的繁华,更浸润出两城丰厚的文化沃土。细察流淌于两城的文脉,四大名著等文学作品的璀璨印记清晰可辨,它们或在此诞生,或以此为源,或因作者际遇与地域发生关联。然不拘何种渊源,那些滋养而出的文字间,早已深深烙下两城独特的水土风骨。

以一城文脉连结《西游记》《水浒传》《三国演义》三大名著,淮安堪称独一无二。《西游记》自不必多言,作者吴承恩正是淮安府山阳县人,其笔下光怪陆离的神魔世界,无疑离不开运河枢纽交际的滋养与民间想象的沃土;位于大香渠巷的施耐庵著书处旧址,正无声诉说着《水浒传》与这片土地的渊源,而书中“楚州安抚使”宋江的归宿、“蓼儿洼”的悲歌,更将深沉的情感烙印在楚州的底色上;而据淮安人王道生《施耐庵墓志》所载,“每一成稿,必与门人校对……其得力于罗贯中者为尤多”,又将《三国演义》的作者罗贯中与淮安紧紧相连。

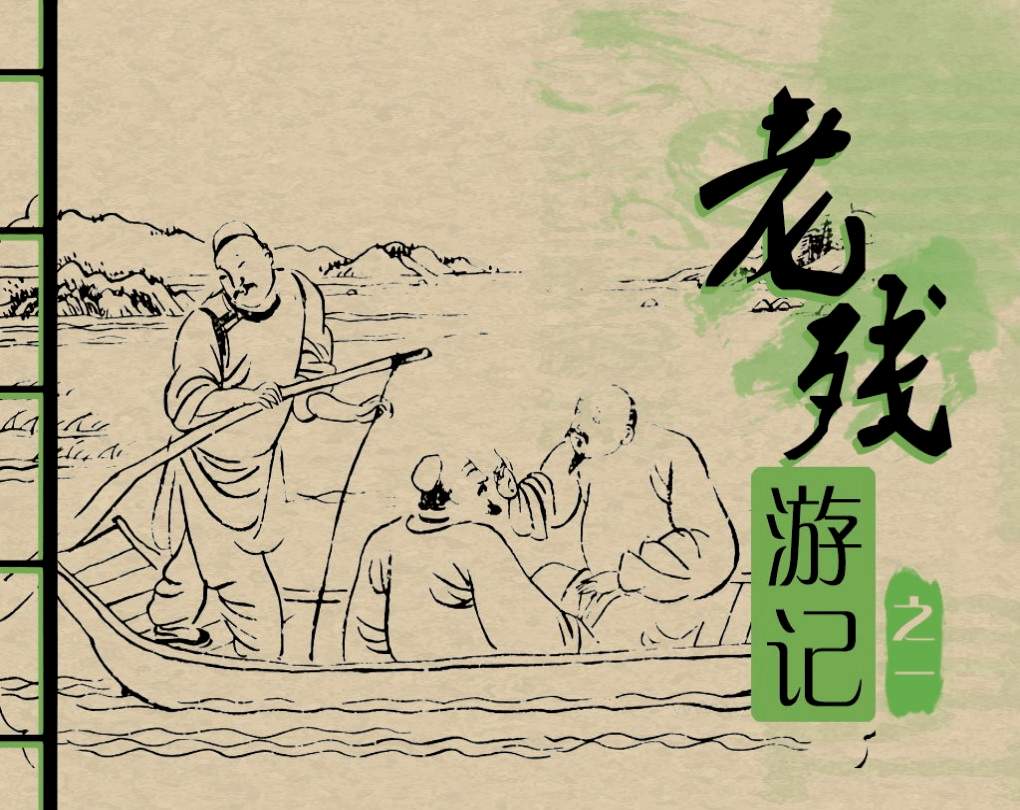

淮安的文学星河,远播于三大名著之外。寄籍山阳的刘鹗,以《老残游记》针砭时弊,其故居至今犹存;元曲大家关汉卿直接取材淮安府署,《窦娥冤》中“大旱三年”的惊天誓愿,让古楚州之名承载了不朽的悲情。至现当代,张贤亮、袁鹰笔耕不辍,祖籍淮安的张纯如,更以《南京大屠杀》震撼世界……此间文脉,无不印证着这座城市在历史沧桑与时代激流中,一贯喷薄而出的叙事力量与深沉情怀。

视线南移,姑苏之文风则别有一番韵致。《红楼梦》这部“字字看来皆是血”的巅峰之作,虽以金陵为谱系原点,但字里行间同样弥漫着姑苏积淀的极致繁华、风雅与巧思。其开篇便锚定阊门“红尘中一二等富贵风流之地”,而林黛玉、妙玉等核心人物印记,连同繁华市井、精致园林、婉转昆曲、华美苏绣等姑苏肌理,悉数化作构筑大观园世界的鲜活血肉。再言书中细节,如贾蔷“下姑苏聘请教习,采买女孩子,置办乐器行头等事”,直陈姑苏昆曲发源及虎丘曲会的兴盛;再如薛蟠经商归家后赠宝钗自行人、泥人等姑苏土仪,同样侧证着苏州手工业的中心地位。

在诗赋词章、笔记小说乃至评弹曲艺中,苏州始终以其特有的锦绣风韵,编织着文学的华彩乐章。明代冯梦龙编纂的“三言”,以鲜活笔触勾勒吴地市井百态;沈复《浮生六记》流淌的日常诗意与生活雅趣,正是园林艺术与市井烟火的深入交融。近世以来,陆文夫笔下流淌的苏式风味,苏童文字中氤氲的水乡意象,无不承袭着苏州文化精致婉约、洞悉世情的独特气质。

南北双城,风格迥异。淮安的故事,带着运河通衢的豪迈与历史烟云的厚重,交织着宏大叙事、英雄传奇与市井悲欢;苏州滋养的文字,则如精雕细琢的工笔长卷,于精致婉约中透出繁华背后的世情练达与文化艺术的登峰造极。

昔日运河舟楫,载着苏州与淮安的繁华盛景;今日绿茵场上,太湖水孕育的智慧匠心与洪泽湖淬炼的坚韧担当,正以另一种方式奔涌交汇。我们期待着两城球员的风采,更期待着两座被水深刻雕琢的城市,在时间的河床上,以竞技之名,演绎其精神血脉的当代奔流。

苏州,加油!淮安,加油!

交汇点 陈志奇

图片来源 苏州发布 淮安发布

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版